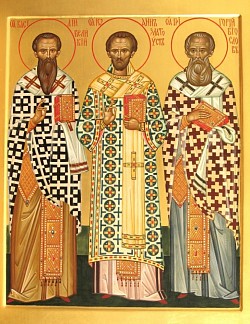

Праздник трех святителей

Конечно, речь о вселенских святителях Василии Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте. Была возможность попасть на этот праздник в Покровский храм МДА, чем грех не воспользоваться. Кроме обычного для всех христиан уважения ко вселенским учителям, служба интересна еще и тем, что многое в ней в этот день звучит на греческом: ектении, псалмы, молитвы. Смесь языков богослужения расширяет мир, приближая неведомую и в свое время великую Византию. Хорошо, конечно, в таком случае иметь молитвенник с текстами литургии. С его помощью легче не путать ектении и следить за службой. Проповедь — классическая по умению говорить: говорить и ничего не сказать. Почему всегда грустно слушать общие слова? Даже, если честно, обидно. Выходит, что ни скажи — сойдет. Никто нигде никому не выразит недовольство. Говорят: не критикуй, не требуй, не суди... Да «не суди» — это еще не значит «не рассуждай»... Но лучше сейчас подумать о том, что есть, слава Богу, что почитать. И подумать, с помощью прочитанного, о том, что святители, почитаемые всем православным миром, жили далеко от нас и очень давно — в IV веке. О них скорее всего говорят изучающим историю Церкви, историю различных заблуждений, например арианства. Это чаще всего не всем доступно. Но главное — все мы встречаемся с действительно великими святителями почти ежедневно, если, конечно, молимся молитвами Церкви. Встречаемся, не задумываясь, а потому не зная и не ценя такой встречи. Когда и где? Дома — раскрывая молитвенник, а в храме — присутствуя на литургии. Это же они постарались четко выразить духовный опыт предшествующих веков в словах, дошедших до нас. Это они — например, святитель Иоанн Златоуст — позаботились о том, чтобы помочь нам учиться молитве, зная, о чем и как просить Бога. Очень стоит раскрыть молитвенник там, где напечатаны двадцать четыре краткие молитвы святителя Иоанна Златоуста (в вечерних молитвах), и перечитать их не наспех и не все сразу, а по одной. Они составлены им для того, чтобы каждый час мы вспоминали одну из них. Теперь опытные в духовной жизни священники советуют выбрать из двадцати четырех те, которые более других соответствуют нашему состоянию, и повторять их почаще (например: «Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия»). Если бы этот совет стал для нас правилом, то мы бы многое в себе увидели: и то, что не хочется этим заниматься, и то, что лень себя понуждать, и то, что кажется скучным жить трезво, и то, что хочется найти для себя тысячи причин — только бы не заниматься этим.

Из святителя Григория Богослова стоит вспомнить одну фразу: «Да будет моим сокровищем Христос, прочим же пусть владеет мир» — и ее хватит для обдумывания и руководства на много не дней, а лет!

А молитвы святителя Василия Великого! Хотя бы взять самые доступные из числа положенных ко Причащению, продумать их, принять как утешение, дошедшее к нам из дальних веков. Утешение уже потому, что был Святитель, истинно великий, который мог сказать Богу вместе со всеми нами, например, так: «не обличи мя грешнаго, но сотвори со мною по милости Твоей». Все это открыто всем, доступно, только пролетает мимо нашего внимания. Потому (чтобы вернуть это внимание) и память им Церковь установила и каждому порознь, и всем вместе. (Когда-то в это время приезжал митрополит Антоний Сурожский и мы давились в Хамовниках...) Да, знать о таких святителях побольше очень бы неплохо. И учиться думать, пользуясь теми знаниями, какие всем открыты. И язык древней Византии знать бы неплохо, хотя это уже не так легко... Слава Богу, что хотя иногда, в такие праздники, можно прикоснуться к стихии древнего Вселенского православия, вспоминая и обстановку тех, очень нелегких, лет, и самих святителей, и их переживания, и их дружбу, и их отношение к общечеловеческим ценностям, к культуре классической Греции, тогда еще языческой... Многому надо учиться у них, поэтому Церковь и присвоила им определение: «вселенныя, учители». Как емко и точно! И на все века. Слава Богу, что нам дана была такая возможность и что она тоже иод сенью Лавры, в «большой келии преподобного Сергия», как называют Духовную Академию.

Источник: Г.А. Пыльнева. В Лавре преподобного Сергия. Из дневника (1946-1996). Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Москва 2006

13 февраля 2017

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2025 Свято-Троицкая Сергиева Лавра