Благовещенская церковь и село Благовещенье в XVII веке

На основании архивных данных автор статьи освещает памятные страницы истории Благовещенского подворья Троице-Сергиевой Лавры.

Осадное разорение

В начале XVII столетия в Московском государстве, ослабленном Ливонской войной и опричниной, голодом и крестьянскими восстаниями, началась долгая кровавая Смута. В дела страны вмешались враждебные соседи, вскоре, прикрываясь именем «чудесно спасшегося» царевича Дмитрия, русскую землю заполонили вооруженные отряды поляков, литовцев, украинских казаков и ватаги примкнувших к ним собственных «воров». Они опустошили многие пограничные и внутренние области страны, разорили окрестности столицы.

Осада Троицкой Лавры.

Приступ на монастырь 13 октября 1608 г.

Литография 1865 г.

В сентябре 1608 г. многотысячное польско-литовское войско панов Сапеги и Лисовского по Московской дороге подошло к Троице-Сергиеву монастырю и встало на Клементьевском поле, что на западной окраине с. Клементьева. Из монастыря на врагов было сделано удачное нападение. Пока шел бой, окрестные жители сжигали дома и спешили под защиту монастырских стен. Оправившись от неожиданного нападения, враги «спешно и сурово» окружили Сергиев монастырь. Село Благовещенье оказалось отрезанным от обители линией укреплений – «туров» литовского гетмана Сапеги, поставленных против западной крепостной стены монастыря.

Части жителей села удалось укрыться за крепкими монастырскими стенами и, волей неволей, принять участие в долгом 16-месячном Троицком «сидении». Среди укрывшихся оказался клирик Благовещенского храма свящ. Ермолай, который 1 июня 1609 г. дал вкладом в монастырскую казну 10 руб. по своей попадье Анне. Супруга священника, надо полагать, стала жертвой голода и болезней, унесших жизни многих «сидельцев» зимой и весной 1608-1609 гг. Отец Ермолай умер в том же году и был записан в монастырском синодике как «священноиерей Ермила» с уточнением «Благовещенский поп».

В историю осады Троице-Сергиева монастыря вошло благодаря Благовещенскому оврагу, по дну которого мимо села в сторону монастыря течет речка Кончура. Используя глубокий овраг, защитники монастыря неоднократно обходили вражеские укрепления, стоявшие против западной линии монастырских стен, и внезапно нападали на врагов. Так, например, 15 августа 1609 года Троицкие сидельцы, незаметно пройдя Благовещенским оврагом, побили сторожей согнанного к лагерю Сапеги скота, пущенного на выпас в поле под защитой литовских осадных туров. Участники вылазки благополучно отогнали добычу в монастырь.

В.П. Верещагин. Осада Троице-Сергиевой Лавры.

1891 г. Холст, масло

В январе 1610 г., устав от бесплодной осады, опасаясь подхода к монастырю сильного русского войска, Сапега и Лисовский отступили, наконец, от неприступного для них Троице-Сергиева монастыря. Долгое пребывание вражеских отрядов под стенами Троицкой обители привело к разорению и запустению окрестных селений. Не избежало общей участи и село Благовещенье, в котором стояла часть отрядов гетмана Сапеги. Вот запись монастырской Дозорной книги 1614 г., составленной для оценки положения Троицких вотчин после осады: «Село Благовещенское, а в нем церковь Благовещение Пречистыя Богородицы, древяна клетцки; в селе же двор – поп Павел Иванов, двор – церковный дьячок Безсон Тененев, двор – пономарь, да пять мест келейных пусты. Крестьянских дворов 10: один из них на полтрети, остальные – на пол-трети, два двора пустые – хозяева их збрели безвестно, и три двора бобылей».

За время осады сапежинцы уничтожили стоявшие рядом с церковью кельи нищих, от иноземцев пострадали крестьянские дворы, а 2 семьи пропали «безвестно». Пострадала и сам храм. Достаточно сравнить упоминания о нем в приведенной выше писцовой книге 1587 г. и в Дозорной книге 1614 г.

Под покровом Троицкой обители

Многомесячная осада нанесла огромный ущерб Троице-Сергиеву монастырю, окружающим его селам и слободам. Видя это, многие говорили: «Не быти уже Сергиеве обители по-прежнему». Но восстановление происходило удивительно быстро. Вокруг еще бродили шайки русских и иноземных разбойников, еще не покинули Московскую землю польско-литовские отряды, а в с. Благовещенье, в окружении десятка крестьянских дворов, уже стояла клетская церковь. Не беда, что храм потерял свой «древян верх», село постепенно поднималось на ноги. Огромную роль в преодолении последствий польско-литовской осады сыграл Троицкий архим. Дионисий (Зобниновский), приложивший много сил для помощи больным, сиротам, вдовам, разоренным войной людям.

В Писцовой книге 1623 г. читаем: «Село Благовещенье на суходоле, а в нем храм во имя Благовещение Пресвятыя Богородицы древян клетцки, а в нем образы, и свечи, и книги, и на колокольнице колокола и всякое церковное строение – монастырское. Да на церковной земле двор – поп Савва Родионов, двор – дьячек Безсонко Федотов, двор – пономарь Ивашко Васильев, двор – просвирница Оринка, да 3 кельи, а в них живут нищи, питаются от церкви Божии».

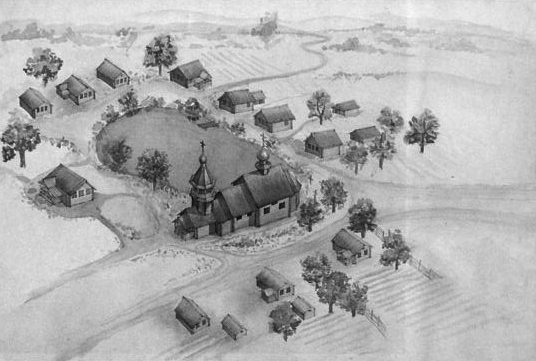

Село Благовещенье и Благовещенская церковь в XVII в.

Реконструкция

Переписная книга 1646 г. сообщает: «Село Благовещенское, а в нем храм Благовещение Пресвятыя Богородицы, древян, верх шатровой, а у церкви двор – поп Андрей [Фокин], двор – дьячек Кондратка Иванов, да на церковной земле 6 дворов бобыльских, а людей в них 8 человек».

Из приведенных хроникальных свидетельств развитие с. Благовещенья очевидно. К 1623 г. при возобновленной после осады церкви составился полный причт (поп, дьячок, пономарь и просвирница), были возобновлены кельи нищих, увеличилось число бобыльских дворов. Восстановлению села после «осадного разорения» способствовала прямая поддержка Троице-Сергиева монастыря. Об этом свидетельствует подробнейшая монастырская опись, составленная в 1641-1643 гг. На ее страницах можно найти кабальные и долговые записи на жителей села. Монастырь ссужал членов причта и крестьян деньгами на покупку дворов, соли и даже печатных книг, ссужал им зерно. Говоря современным языком, Троицкий монастырь выступал в роли кредитного учреждения, без которого невозможно быстрое восстановление или развитие крестьянских хозяйств.

Получая помощь от монастыря, благовещенские крестьяне, в свою очередь, обязаны были выполнять различные работы и нести натуральные повинности в пользу Троицкой обители. Лежащее в стороне от проезжих дорог, с. Благовещенье было селом земледельческим, а потому работы и повинности были в основном сельскохозяйственными. Помимо собственных жеребьев, крестьяне пахали и боронили монастырские поля, сеяли на них рожь и овес, косили сено на монастырских лугах, ухаживали за монастырскими капустниками, овощниками, конопляниками. В зимнее время они возили на монастырскую пашню навоз, а на монастырские хозяйственные дворы сено, дрова, строевой лес. Благовещенские крестьяне наряду с жителями прочих монастырских селений привлекались к исполнению других необходимых монастырю работ и уроков: к поставке подвод для перевозки монастырских людей и тяжестей, к поставке подсобных рабочих для строительства монастырских зданий, к поставке в монастырь определенных продуктов: яиц, молока, сметаны, даже грибов и малины.

Село Благовещенье объединяла с Троицким монастырем не только экономическая, но и духовная связь. Монастырь поставил в селе новую шатровую церковь. Благовещенские крестьяне не скупились на пожертвования и постригались в братство Троицкой обители. Эти факты аккуратно заносились в монастырскую Вкладную книгу.

Вид с. Благовещенье с птичьего полета.

Совр. фотография

Подводя итог немногим известным сведениям о с. Благовещенье в XVII в., можно заключить, что, благодаря тесным связям с Троице-Сергиевым монастырем, 2-я половина этого столетия стала для села временем расцвета. В это время село – центр большого прихода, в который входили деревни Гольково, Чурилково, Воронцово, сельцо Барканово и с. Бобяково. Всех дворов в приходе было 72, а прихожан обоего пола 540 душ, в том числе не менее 22-27 дворов и 85 душ мужского пола в самом с. Благовещенском.

К.А. Филимонов, ведущий научный сотрудник

Сергиево-Посадского музея-заповедника

Источник: Филимонов К. А. Благовещенская церковь и с. Благовещенье: ист. очерк. СТСЛ, 2013. – С. 23-33.

7 апреля 2020

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра