«Въ бою храбръ, въ вѣрѣ православный». Генералиссимус А.С. Шеин как полководец и храмоздатель

Статья впервые опубликована в Военно-историческом журнале (ВИЖ) Минобороны России, 2025. № 8. С оригиналом статьи можно ознакомится на сайте ВИЖ по ссылке: https://history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2025-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-8-2025-g/

Для цитирования: Морозов Александр, иерей (Морозов С. В.). «Въ бою храбръ, въ вѣрѣ православный». Генералиссимус А.С. Шеин как полководец и храмоздатель // Военно-исторический журнал. Москва : Изд-во ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России, 2025. №8 (август). С. 94-105. ISSN-0321-0626 URL: https: // history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2025-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-8-2025-g/

Сведения об авторе. Священник Александр Морозов (Морозов Станислав Валерьевич) – клирик Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Балашихинской епархии Московской митрополии, магистр богословия, соискатель степени кандидата теологии на кафедре истории Московской духовной академии (г. Сергиев Посад. E-mail: mpda.am@gmail.com).

Аннотация. В статье раскрывается образ первого российского генералиссимуса А.С. Шеина не только как выдающегося военачальника и государственного деятеля, но и как истинного христианина и храмоздателя, попечителя православных монастырей. Приводятся результаты исследования его взаимоотношений с царём Петром в контексте событий Второго Азовского похода и подавления Стрелецкого бунта. На основе объективных исторических сведений сформулирована новая научная гипотеза о владельце загородного двора в Спасской слободе А.С. Шеине как главном устроителе каменного храма Спаса Преображения в Спасской, возведение которого могло быть начато в целях увековечения Азовской победы 1696 года.

Ключевые слова: Второй Азовский поход; Азовская победа 1696 года; царь Пётр Первый; генералиссимус А.С. Шеин; Спасская слобода Москвы; Шеин двор; храм Спаса Преображения в Спасской; Стрелецкий бунт 1698 года; нарышкинское барокко; храмоздательство.

Образ первого российского генералиссимуса и сподвижника Петра I Алексея Семёновича Шеина (1652–1700) достаточно широко представлен в отечественной историографии, но в основном в контексте Азовской победы (1696 г.) и подавления Стрелецкого мятежа (1698 г.). В то же время в недостаточной степени рассматриваются личностные взаимоотношения молодого царя с верным соратником, мотивы принятия генералиссимусом волевых решений в отношении бунтовщиков, его христианский взгляд на свои ратные достижения, которые он считал Божиим даром, активная храмоздательская деятельность в честь побед русского оружия.

Анализ источников и архивных документов, в т.ч. дневников Франца Яковлевича Лефорта и секретаря римского посольства Иоганна Георга Корба, позволяет дописать исторический портрет А.С. Шеина и раскрыть неизвестные ранее стороны жизни этого выдающегося государственного деятеля и полководца.

В конце XVII века Россия перешла к активной внешней политике в турецко-крымском вопросе. Нашествия азовцев и крымцев разоряли русские южные земли. Взятие Азова дало бы России выход в Азовское море, столь необходимый для развития экономики[i]. Первый Азовский поход, предпринятый в 1695 году молодым русским царём Петром, по ряду причин потерпел неудачу, а главный форпост Османской империи – Азовская крепость – остался непокорённым. С учётом печального опыта и в целях избежания разномыслия военачальников, самодержец поставил во главе войск не приближённых им иностранцев, а русского благочестивого человека – боярина А.С. Шеина, назначенного Воеводой Большого полка с присвоением чина генералиссимуса.

Ряд современных исследователей скептически относятся к присвоению Алексею Семёновичу этого высшего звания, считая подобную версию одним из исторических мифов, возникших в начале XX века[ii]. Однако генералиссимус Шеин упоминается в ряде источников, в частности в дневнике адмирала Ф.Я. Лефорта[iii]. Отправляясь в 1697 году с «великим посольством» в первое заграничное путешествие, Пётр Алексеевич «назначил Боярина и Воеводу Алексея Семёновича Шеина Главноначальствующим над своими войсками» («Bojarinum, & Waywodam Alexium Simonowizium Schachin ante difceffum Militaе Generaliffimum (с лат. — главноначальствующий – Прим. авт.) elegerat Tzarus»)[iv]. Этот статус полководца зафиксирован и в дневнике И.Г. Корба (Johann Georg Korb)[v], приехавшего в качестве секретаря в Московское государство в 1698 году с посольством императора Священной Римской империи Леопольда Первого. По отношению к Шеину он употреблял термины: «Генералиссимус Царского войска» (лат. «Militaе Tzareae Generaliffimum»[vi]; ср. нем. generalissimus – генералиссимус, от generalisieren – обобщать; нем. generalität – всеобщность[vii]; англ. «Generaliffimo of the Czar's armies» – Главнокомандующий царской армией)[viii]; «Главный воевода» (лат. Campi-Dux)[ix] или «Главный воевода царского войска» (лат. Tzareaе Militaе Campi-Dux)[x]. Называл А.С. Шеина генералиссимусом и сам Пётр в письме дьяку Посольского приказа А.А. Виниусу от 20 (30) августа 1696 года: «Генералисимус наш 16-го дня отступил ис транжамента и пришел в Черкаской в 17 день, а сего дни пошел в путь свой; а мы завтра, Бог изволит, отсель поедем же. <…> …дастоин есть делатель мзды своея, того для мню, яко удобно к восприятию господина генералисима и протчих господ, чрез два времени в толиких потах трудившихся, триумфалными портами почтити; месту же мню к сему удобнее на мосту чрез Москву реку устроенном, или где лутче»[xi].

Перед Азовским походом А.С. Шеину были «отпущены» патриархом Адрианом «чудотворный Нерукотворенный Спасителев Образ, святой животворящий крест Господень, в нём же власы Его Спасителевы, которого святого и животворящего Креста силой благочестивый царь Константин победил нечестивого Максентия»[xii]. После взятия Азова святыни были торжественно внесены в Москву 30 сентября 1696 года при триумфальном возвращении Большого полка: государево знамя с изображением «нерукотворенного Спаса», за знамением – образ «Спаса» да «животворящий крест», за которым ехал верхом сам генералиссимус[xiii].

Непосредственный штурм турецкой крепости достаточно подробно отражён на гравюре А. Шхонебека 1699 года[xiv]. На первом плане на вздыбленном коне изображён решительный Пётр с обнажённой саблей. Рядом с ним главнокомандующий русскими сухопутными войсками генералиссимус А.С. Шеин, командующий русским флотом Ф.Я. Лефорт, генерал и контр-адмирал Патрик Гордон, ближайший соратник царя Фёдор Алексеевич Головин и показывающий указкой на карте главный инженер по геометрии и фортификации Франц Фёдорович Тиммерман.

Самодержец высоко оценил заслуги Шеина во втором Азовском походе. В письме к патриарху Адриану Пётр благодарил Бога за победу и указал на особою роль генералиссимуса – «усердно радетельными труды», просил служить благодарственный молебен и «прислати неукосня три Антиминсы с сосудами и со всему к тому надобствы чтобы православным христианам в будущем том граде душевную пользу иметь»[xv]. Патриарх, получив известие от царя, прослезился и велел благовестить в большой колокол. При массовом стечении чинов и простого народа был отслужен благодарственный молебен и с амвона прочитано известие о победе[xvi]. Адриан в тот же день дал ответ Петру, в котором указал об отправленных трёх освящённых Антиминсах для «освящения христианского роду и душеспасительную пользу и трои сосуды к служению святые литургии»[xvii], а также послал две благодарственные грамоты[xviii] генералиссимусу в Большой полк.

Генералиссимус Шеин из-под Азова также написал патриарху Адриану письмо, в котором описывал ход тяжёлых боёв, говорил о трудах и о своих молитвах, в которых просил у «Господа Бога милости и у Пресвятыя Богородицы и у всех святых помощи и заступления с его великого Государя и ратными людьми великороссийскими и малороссийскими войски», указывая в конце письма «на милость Божию и предстательство заступницы рода христанского и московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы и Филиппа и всех святых»[xix]. В ответном послании патриарх «отеческо и любезне благодарил за сыновнее усердие», назвав Шеина «Церкви Христовой и нашей мерности сыном возлюбленным»[xx]. По возвращении героев из Азова Адриан принял сначала генералиссимуса Шеина и затем царя, а после беседы благословил обоих образом Спасителя[xxi].

Пётр всячески подчёркивал значение Азовской победы. Впервые в Москве были устроены триумфальные ворота у Каменного моста (при въезде на мост из Замоскворечья[xxii]) и в конце сентября 1696 года организовано торжественное шествие вернувшегося победоносного войска, которого «никогда не бывало»[xxiii]. Описание этой неведомой доселе процессии, соединившей в себе церковный характер и классическое искусство, занимает не один десяток страниц в книге «Поход Боярина и Большого полку Воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову» (1773 г.)[xxiv]. Генералиссимус в шествии находился на самом почётном месте, за царём и адмиралом Лефортом. В честь победителей возглашались вирши и оды, которые будут служить для украшения официально-парадных сторон русской жизни в течении всего XVIII века[xxv]. Царь наградил генералов, и особенно Шеина, за их «службы» в Азовском походе[xxvi], подчеркнув, что главная заслуга во взятии Азова принадлежала генералиссимусу[xxvii].

Празднование Азовской победы продолжилось в конце октября в доме адмирала Лефорта в Преображенской слободе[xxviii], а в начале ноября 1696 года А.С. Шеин организовал для государя и огромного числа гостей на своём загородном дворе в Спасской слободе торжество со стрельбой из 36 пушек[xxix]. В то время генералиссимусу принадлежал и московский городской двор в Китай-городе, близ Ильинки, площадью 70×30 м, но он не подходил для проведения торжества с широким размахом и пушечной пальбой, поскольку был окружён владениями с плотной жилой и нежилой застройкой.

Торжества перенеслись и на последующую зиму. В феврале 1697 года на масленичные гуляния напротив загородного Шеина двора на Красном пруду «была устроена потеха: сделан город Азов, башни и ворота, и каланчи были нарядные, и потехи были изрядные, и государь изволил тешиться»[xxx]. При громадном стечении народа полки, вернувшиеся из Азовского похода, разыграли сцены бомбардировки и взятия Азова[xxxi]. С полуночи до утра продолжался фейерверк из разных машин, а Пётр лично управлял самой большой из них, украшенной фигурой двуглавого орла[xxxii]. Сцены этого празднования отображены на гравюре Адриана Шхонебека.

С 1696 по 1698 год А.С. Шеин разбил турецкие войска, пытавшиеся вернуть Азов, покорил на Кубани ногайцев и татар, заложил крепость Таганрог[xxxiii] и открыл навигацкую школу. В 1698 году войско под командованием генералиссимуса разгромило приближающихся к Москве мятежных стрельцов. Алексею Семёновичу как истинному христианину не была свойственна жестокость даже в отношении непримиримых врагов. Не менее трёх раз посылал он к мятежникам генерала Гордона, пытаясь убедить их сложить оружие[xxxiv]. Не случайно ещё в 1697 году в одном из частных разговоров участник заговора Цыклера-Соковнина против царя Петра, брат боярыни Морозовой А.П. Соковнин называл Шеина «человеком добрым», предлагая возвести его на царство[xxxv]. Однако после подавления мятежа генералиссимус приступил к розыску зачинщиков по всей строгости, казнив после пыток до 160 преступников, участвовавших в попытке государственного переворота[xxxvi]. Отечественные исследователи В.В. Каргалов[xxxvii] и В.А. Могильников[xxxviii] считают, что он слишком быстро вёл розыск, вопреки советам генерала Гордона и князя Массальского преждевременно казнив предводителей, и не вполне раскрыл степень участия в мятеже царевны Софьи. Это якобы вызвало недовольство поспешно вернувшегося из-за границы царя[xxxix]. Вместе с тем современник этих событий И.Г. Корб утверждал, что роль царевны Софьи была Шеиным установлена, а быстрое принятие строгих мер должно было переменить устроение умов мятежников и внушить почтение к государю[xl].

Верность генералиссимуса царю Петру не вызывает сомнений. Алексей Семёнович считал своим священным долгом жертвовать жизнью по воле или по приказанию своего государя. Он первым подставил свою длинную бороду под царёвы ножницы, поскольку считал это не бесславием, а выражением своей жертвенной преданности венчанному на царство правителю государства[xli]. В заграничных поездках и походах царь включал Шеина в список своих «московских друзей», которым регулярно направлял письма[xlii]. Из переписки между ними в Азовском походе известно, что генералиссимус очень любил и уважал царя, служил ему верно, называя себя «слуга Вашей милости, Алёшка Шеин»[xliii]. Отношения между Петром I и генералиссимусом Шеиным были доверительными и в то же время уважительными[xliv].

Однако в своих записках И.Г. Корб упоминает о негодовании царя, которое чуть не стоило Алексею Семёновичу жизни. Связано оно было со слухами о продаже Шеиным офицерских званий[xlv]. Факт подобного должностного преступления вызывает большие сомнения. Н.Г. Устрялов отмечал, что Корб писал с глубоким уважением к Петру и с любовью к истине, но мог ошибаться, если верил безосновательным рассказам[xlvi]. Остаётся неясным, зачем генералиссимусу Шеину, богатейшему человеку того времени, владевшему большими земельными наделами по всей России[xlvii], продавать звания в армии, тем самым компрометировать и подвергать себя смертельной опасности и наговорам. Нельзя исключать, что у него могли быть недоброжелатели, доводившие до царя недостоверные сведения вплоть до «оклеветания самым гнусным образом»[xlviii], что случалось нередко в те времена.

Опалы на Алексея Семёновича не последовало, напротив, он был назначен в комиссию, учреждённую Петром для розыска виновных[xlix], что говорит о доверии царя к своему полководцу. Пётр неоднократно брал его с собой в поездки по России, в частности в Керченский поход на Азовское море весной 1699 года и в конце года в Воронеж. Именно в доме боярина Шеина царь с особой пышностью, со множеством бояр, военных и чиновников отпраздновал новый 1699 год[l].

На 1 сентября 1699 года А.С. Шеин входил в «боярский совет» думных людей, ещё имевший на тот момент значение Государственного совета[li]. Изучая список членов думы, В.В. Каргалов ошибочно сделал вывод, что фамилия Шеина числилась в «боярских списках» тех, кому «велено жить в деревне до указу»[lii], видимо, как находившимся в опале. Однако приведённая запись относилась к другому человеку – Матвею Богдановичу Милославскому. Из описания способов приглашений на совет видно, что подъячий Данилко Двойников лично вручил приглашение Шеину, проживавшему на своём дворе в Китай-городе[liii]. Последний раз Алексей Семёнович присутствовал на заседании думы 22 декабря 1699 года[liv].

О наличии добрых взаимоотношений с царём и о продолжении службы А.С. Шеина говорит запись в делах Разряда от октября 1699 года, согласно которой он оставался начальником трёх приказов (Пушкарского, Иноземского и Рейтарского). Каждую пятницу Алексей Семёнович должен был приезжать в Преображенское на генеральский двор для доклада[lv], что исправно исполнял до самой своей смерти. Заслужить такое доверие взыскательного Петра, для которого армия была тогда главной заботой, мог только редкий по своим достоинствам человек.

Алексей Семёнович вошёл в историю не только своими воинскими заслугами, но и особым благочестием: постройкой храмов, попечением о монастырях и их убранстве. Шеин делал вклады в Свято-Троицкий Сергиев монастырь (будущую Лавру), Николо-Радовицкий монастырь, построил каменную церковь Знамения Пресвятой Богородицы в подмосковной вотчине Курово[lvi]. На Шеине дворе в Китай-городе в 1682 году была возведена домовая церковь Воскресения Христова[lvii].

В метрике храма Спаса Преображения в Спасской, находящегося рядом с Шеиным двором, отсутствуют указания на храмоздателя. Сам храм располагался «за Стретенскими воротами, за Земляным городом…»[lviii], в местности, называемой Спасской слободой. Из Ружной разметной книги 1699 года известно, что Шеин двор числился в приходе Спасской церкви как «боярской загородной»[lix] и располагался с западной стороны Каланчевского поля напротив Артиллерийского полевого двора (современное расположение Ленинградского и Ярославского вокзалов). Загородный Шеин двор[lx], занимавший большую часть Спасской слободы, фактически примыкал к территории храма.

Древняя местность московской окраины первой половины XVII века Спасская слобода получила название по возведённому здесь деревянному храму Спаса Преображения, о котором известно по Переписным книгам Патриаршего Казённого приказа «7150 года» (1642 г.)[lxi] – важнейшем источнике по истории Московского государства XVII-XVIII веков[lxii]. Название сохранилось в современной топонимике Большой Спасской улицы и её переулков, а также Садовой-Спасской и находящихся там Спасских казарм.

По благочестивой традиции в благодарность Богу и в память о значимой военной победе царём или его сподвижниками делался весомый вклад в Церковь в виде пожертвований, даров или возведения храма. Таким образом должна была быть запечатлена и первая победа молодого Петра, состоявшаяся под Азовом. Поскольку А.С. Шеин был главным царским соратником в Азовском походе, он и взял на себя обязательство возвести каменный храм в благодарность Богу и память о победе рядом со своим загородным двором в Спасской слободе, который неоднократно посещал самодержец.

В истории Российского государства уже предпринималась попытка увековечить взятие турецкой крепости Азов в 1637 году донскими казаками и последующее Азовское осадное сидение 1641-1642 гг. Эти важные события нашли своё отражение не только в литературном памятнике – «исторической» повести о взятии Азова[lxiii] и в сохранившихся Владимирском и Ростовском синодиках[lxiv] поминовения Донских казаков, но и в возведённом в 1650-1653 гг. деревянном храме в станице Старочеркасской, отстроенном вновь после пожара в 1687 году. В 1706 году Пётр лично заложил несколько камней в алтарь нового каменного собора, который был освящён в 1719 году[lxv].

Московское строительство двупрестольного храма Спаса Преображения в Спасской слободе в стиле нарышкинского барокко последней четверти XVII века началось в 1698 году[lxvi]. В этот период генералиссимус часто находился в Москве – на своём загородном дворе, откуда было удобно контролировать работу Артиллерийского двора возле Каланчевского поля, расположенного на западном берегу Красного пруда.

Согласно практике и правовым нормам XVI - XVII вв. постройку такого большого храма, требовавшую поддержки богатого и влиятельного попечителя, обязан был опекать вотчинник[lxvii]. Однако изначально деревянная Спасская церковь была не вотчинной, а самостоятельной (общинной), поскольку причётники платили окладные деньги. Шеин двор находился в приходе Спасской церкви, что предполагает участие Шеина в её перестройке. Сам Спасский приход не имел необходимых средств для возведения большого храма. Личное знакомство и, возможно, духовная дружба настоятеля церкви священника Павла Фёдорова[lxviii] и генералиссимуса могли способствовать решению о новом строительстве каменного храма.

В переписке с духовной Консисторией[lxix] и метриках XIX века[lxx] указано, что «попечитель и устроитель храма строительства Спасской церкви неизвестен» и что в описываемой церкви не совершалось никакого памятного события в русской истории. Отсутствие в метрике информации о личностях и событиях, с которыми связана история храма Спаса Преображения в Спасской, и умолчание о Шеине в документах могли быть следствием Стрелецкого бунта, в котором, по мнению некоторых исследователей, генералиссимус не проявил должной жёсткости и не довёл расследования до конца. Могли сыграть свою роль и нашептывания царю завистников полководца, пытавшихся разрушить его репутацию. Однако главным здесь видится политика самого самодержца, остро нуждавшегося в деньгах на постройку большого азовского флота и крепостей в Азове и Таганроге[lxxi] и обратившего свой взгляд на церковное имущество как на источник пополнения царской казны. В дальнейшем Петром были введены ограничения на постройку каменных храмов (Указ от 20 октября 1714 г.), а позже запрет сборов на постройку храмов и нужды Церкви (Указ от 6 марта 1722 г.). В результате начинавшихся кардинальных изменений, когда сам «дух времени» стремился к преобразованиям, сведения о храмоздателе нового Спасского храма рядом с загородным Шеиным двором в Спасской слободе после 1698 года могли быть просто упущены, либо сам храмоздатель пожелал остаться неизвестным.

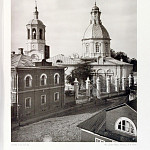

Каменный храм Спаса Преображения в Спасской, достроенный и освящённый в 1701 году уже после смерти первого русского генералиссимуса, имел популярное для загородной московской местности XVII века архитектурное решение. Композиция «кораблём», состоящая из квадратного двухсветного четверика, над которым поднимался высокий восьмерик, перекрытый почти стрельчатым зонтичным сводом, нёсшим высокую световую главу – это особенности храмового зодчества Петровской эпохи. Храм перестраивался трижды: в Елизаветинское время в 1752 году с пристройкой придела[lxxii], в 1850-е[lxxiii] годы и в 1873 году с перестройкой апсиды, трапезной палаты с двумя одноэтажными полностью перестроенными северным и южным приделами[lxxiv] и колокольней, также полностью перестроенной в 1886 году[lxxv].

Единственным первоначальным элементом храма остался его купол, запечатлённый на фотографии 1882 года[lxxvi]. Купольная часть имела необыкновенное и весьма элегантное решение: углы граней декорировали коринфские пилястры, между которыми находились сложной барочной формы наличники высоких и округлённых вверху окон с изогнутым фронтоном в завершении и скульптурной головкой херувима в его поле. Над куполом поднимался фонарь главы, имевший ещё более неожиданное решение: он был восьмигранным со скруглёнными рёбрами и нёс два яруса декоративных белокаменных вазочек. Необычным было и покрытие фонаря гранёным «шлемом». В московской церковной архитектуре конца XVII – начала XVIII века не было аналогов такого декора глав резными вазочками и подобных решений церковных покрытий[lxxvii].

Хотя на сегодняшний день и не найдено архивных документов, позволяющих подтвердить участие А.С. Шеина в возведении храма Спаса Преображения в Спасской, это вытекает из логики тех событий и фигуры самого полководца. Во всех своих военных походах генералиссимус свято соблюдал православные обряды и требовал этого от своих подчинённых. Так, на пути к Азову, получив добрые вести о пленении отряда неприятеля, он «для той радости в Черкасской церкви молебствовал»[lxxviii]. Перед осадой турецкой крепости Азов «в обозе молебствовал», а перед подавлением стрелецкого бунта Алексей Семёнович приказал служить водосвятный молебен[lxxix]. Очевидец повествует о личном участии Шеина в крестном ходе при большом стечении московских жителей с чудотворной иконой в дом больного товарища[lxxx].

Храмоздатель и герой Азовской победы А.С. Шеин умер 12 февраля (25 февраля по н. ст.) 1700 года на 48-м году жизни[lxxxi], что зафиксировано в источниках XVIII[lxxxii] и XIX[lxxxiii] вв., а также на памятнике генералиссимусу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (хотя имеются и иные данные о дате смерти – 2 февраля по ст. стилю[lxxxiv]). До самой своей кончины Алексей Семёнович значился на службе, управляя тремя главными военными приказами, что можно приравнять к должности «министра обороны» Московского государства. В феврале он должен был явиться на заседание боярской думы, прибыть на которое уже не смог.

Погребение полководца готовили князья М.А. Черкасский и И.Б. Троекуров[lxxxv]. Пётр лично участвовал в похоронах своего верного воеводы в Свято-Троицком Сергиевом монастыре. Поминальную речь произнёс приехавший в Москву из Киева игумен Николаевского монастыря Стефан Яворский. Предание повествует, что сказанные им слова так понравились царю, что тот оставил игумена в столице, сделав его после смерти патриарха местоблюстителем[lxxxvi], а по сути – главою Русской Церкви. Над могилой генералиссимуса возле храма Сошествия Св. Духа был поставлен обелиск с эпитафиями[lxxxvii], утраченный во второй половине XIX века. В конце своей жизни Пётр планировал установить памятник своему верному соратнику Шеину в Санкт-Петербурге наравне с памятниками Лефорту, Гордону и Шереметьеву, говоря про них: «Сии мужи — верностию и заслугами вечные в России монументы»[lxxxviii]. Эскизы памятников были заказаны лучшим итальянским мастерам, но так и не были воплощены в жизнь.

В начале 2000-х годов в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в результате проведения исторических и археологических исследований склепов за алтарём Духовской церкви было обнаружено захоронение генералиссимуса А.С. Шеина и членов его семьи. Там находились не только останки представителей этого рода, но и артефакты: два стеклянных сосуда из-под освящённого масла. Проведённая Институтом археологии генетическая экспертиза полностью подтвердила подлинность найденных останков и принадлежность их членам семьи Шеиных, в частности, Алексею Семёновичу[lxxxix].

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стараниями благочестивых потомков рода Шеиных генерал-майора К.Г. Шеина и полковника В.Г. Шеина в 2015 году над могилой генералиссимуса был воссоздан известный по литературным и художественным источникам обелиск с выгравированной эпитафией: «Здѣ положенъ есть съ мiромъ разлученный // Общей матери въ лонѣ погребенный. // Вождь войскъ Россiйскихъ, Воевода славный, // Въ бою храбръ, въ вѣрѣ православный. // Увиждь, что главу его окружаетъ, // Рабъ отъ Владыки тако ся вѣнчаетъ: // Лавромъ, пальмою безсмертныя славы // Увѣнча его Царь всея державы. // Яко цвѣтъ увядает»[xc].

Восстановление в Лавре памятника, на белом камне которого по четырем граням особо воспроизведены надписи: «Светильник веры / Светильник любви / Светильник истины / Светильник добродетели»[xci], стало значимым шагом в возвращении памяти о первом российском генералиссимусе[xcii], которая должна быть извлечена из-под спуда забвения и увековечена для будущих поколений.

На Большой Спасской улице в Москве, в том месте, где некогда возвышался храм Спаса Преображения в Спасской, разрушенный в 1937 году, сформировалась православная община, получившая благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на изучение и поиски путей воссоздания этого церковного символа славы и доблести русского воинства.

25 февраля 2025 года исполнилось 325 лет со дня кончины первого российского генералиссимуса Алексея Семёновича Шеина. Знаменательно, что А.С. Шеин последние годы жизни, будучи, по сути, главнокомандующим армией России, особое внимание уделял тыловому обеспечению. 1 марта 1700 года Пётр Первый учредил Провиантский приказ. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 установлен день Тыла Вооружённых сил России. 1 августа 2025 года отмечается также 325-я годовщина Тыла Вооруженных сил.

Иерей Александр Морозов

[i] Азовские походы Петра I. 1695-1696 гг. // Бурлака В.О. Азов – город с тысячелетней историей / Отв. ред. Е.Е. Мамичев. Азов: изд-во Азовского музея заповедника, 2023. С. 95.

[ii] Авдеев А.Г. Боярин А.С. Шеин: человек эпохи петровских реформ в зеркале эпиграфики // Российская история. 2015. № 5. С. 67.

[iii] Поссельт М.Ф. Адмирал русского флота Франц Яковлевич Лефорт или начало русского флота. СПб.: тип. Мор. м-ва, 1863 г. С. 58; Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. СПб: тип. II-го отд-ния Собств. е. и. вел. канцелярии, 1858. С. 58.

[iv] Korb J.G. Diarium itineris in Moscoviam perillustris ac magnifici domini Ignatii Christophori. Austriae: typis Leopoldi Voigt, 1700. P. 159.

[v] Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента / Пер. и прим. Б.В. Женева и М.И. Семевского. М.: В Университетской тип., 1867. С. 67, 208 – 209.

[vi] Korb J.G. Diarium itineris in Moscoviam… P. 55.

[vii] Немецко-русcкий словарь // А.А. Лепинг, Н.Г. Страхова. Изд. 4. М.: Сов. энциклопедия, 1968. С. 353.

[viii] Korb J.G. Diary of an Austrian secretary of legation at the court of Czar Peter the Great / Jo. Geo. Korb; Translated by the count Mac Donnell. London, 1863. P. 116.

[ix] Korb J.G. Diarium itineris in Moscoviam… P. 59.

[x] Ibid. 73.

[xi] Письма и бумаги императора Петра Великого. Том первый (1688–1701). СПб.: Государственная типография, 1887. № 122. С. 109.

[xii] Каргалов В.В. Полководцы XVII в. М.: Патриот, 1990. С. 464.

[xiii] Рубан В.Г. Поход Боярина и Большого полку Воеводы Алексея Семёновича Шеина к Азову. СПб.: Тип. Мор. кадет. корпуса, 1773. С. 190.

[xiv] Шхонебек А. Взятие Азова 19 июля 1606 года. Гравюра. Государственный Эрмитаж. 1699 г. // Портал НЭБ. Книжные памятники. URL: https://kp.rusneb.ru/item/material/osada-azova-v-1696-godu.

[xv] Письма императора Петра Великаго к брату своему царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану: С ответом на оныя и на отзывы боярина и воеводы Алексея Семеновича Шейна, князя Бориса Алексеевича Голицина, и боярина и воеводы Бориса Петровича Шереметева / На ижд[ивении] П.Б.[огдановича]. СПб.: Тип. Богдановича, 1788. С. 30 – 34, 82.

[xvi] Богословский М.М. Пётр I. Материалы для биографии: [в 5. т.]. / ред. проф. В.И. Лебедев. Т. 1. Детство. Юность. Азовские походы. 30 мая 1672 – 6 марта 1697 г. Москва; Ленинград: Гос. соц.-экон. изд-во, 1940. С. 334.

[xvii] Письма императора Петра Великаго… С. 39.

[xviii] Рубан В.Г. Указ. соч. С. 156 – 160.

[xix] Письма императора Петра Великаго… С. 63.

[xx] Там же. С. 68 – 69.

[xxi] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 1. С. 354.

[xxii] Там же. С. 201.

[xxiii] Там же. С. 340.

[xxiv] Рубан В.Г. Указ. соч. С. 226.

[xxv] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 1. С. 344.

[xxvi] Каргалов В.В. Указ. соч. С. 480.

[xxvii] Сказание о взятии города Азова // Новиков Н.И. Древняя Российская Вивлиофика. Изд. 2, выпуск XVI. М.: В типографии Компании типографической, 1791. С. 266.

[xxviii] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 1. С. 357.

[xxix] Там же. С. 365.

[xxx] Желябужский И.А. Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709. СПб.: тип. Имп. Рос. наук, 1840. С. 105.

[xxxi] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 1. С. 384.

[xxxii] Васильев В.Н. Старинные фейерверки в России (XVII — первая четверть XVIII века). Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1960. С. 15 – 16.

[xxxiii] Богословский М.М. Пётр I. Материалы для биографии: [в 5. т.] / ред. проф. В.И. Лебедев. Т. 4. Русско-датский союз. Керченский поход. Дипломатическая подготовка Северной войны. Реформы и преобразовательные планы 1699-1700 гг. Начало войны Дании и Польши со Швецией и приготовления Петра к Северной войне: 1699-1701. Москва; Ленинград: ОГИЗ ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1948. С. 280.

[xxxiv] Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство… С. 210 – 212.

[xxxv] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 1. С. 390.

[xxxvi] Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство… С. 215.

[xxxvii] Каргалов В.В. Указ. соч. С. 488.

[xxxviii] Могильников В.А. Первый русский генералиссимус Алексей Семёнович Шеин. М.: Промиздат, 2003. С. 9.

[xxxix] Матвеев А.А. Записки русских людей. События времен Петра Великаго / Ч. 1. Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. СПб.: тип. И. Сахарова, 1841. С. 63.

[xl] Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство… С. 216.

[xli] Korb J.G. Diarium itineris in Moscoviam… P. 73.

[xlii] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 2. Первое заграничное путешествие. Ч. 1 и ч. 2: 9 марта 1697 – 25 августа 1698 г. Москва; Ленинград: Гос. соц.-экон. изд-во, 1941. С. 16.

[xliii] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 1. С. 316.

[xliv] Лихобабина А.И. Взаимоотношения Петра Великого и первого русского генералиссимуса А.С. Шеина в период Азовских походов // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 2 (299). С. 109 – 112.

[xlv] Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство… С. 92 – 93.

[xlvi] Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 2. СПб.: тип. II-го отд-ния Собств. е. и. вел. канцелярии, 1858. С. 325.

[xlvii] Лихобабина А.И. Землевладения древнего боярского рода Шеиных в России конца XVII – начала XVIII вв. // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2022. Вып. 2. С. 117 – 120.

[xlviii] Корб И.Г. Дневник путешествия в Московское государство… С. 122.

[xlix] Бекетов П.П. Собрание портретов россиян знаменитых. Ч. 1. А.С. Шеин. М.: в типографии Семена Селивановскаго, 1822. С. 133.

[l] Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство… С. 90.

[li] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 4. С. 247, 257.

[lii] Каргалов В.В. Указ. соч. С. 488.

[liii] Богословский М. М. Указ. соч. Т. 4. С. 253

[liv] Там же.

[lv] Там же. С. 257, 262.

[lvi] Пэнэжко О. Храмы города Пушкино и окрестностей, г. Королёва, г. Ивантеевки. Владимир: ОАО Владимир. офсет. тип., 2003. С. 4 – 5.

[lvii] Зерцалов А.Н. План XVII века части города Москвы (улицы Маросейка и Ильинка и Красная площадь) // Московский архив Министерства Юстиции. Акты XVI-XVIII вв. Кн. 3. V. Смесь. М.: Унив. тип. 1897. С. 81.

[lviii] Забелин И.Е. Материалы для истории археологии и статистики г. Москвы. Ч. 1. М.: Моск. гор. дума, 1884. Стлб. 756.

[lix] Забелин И.Е. Указ. соч. Ч. 2. М.: Моск. гор. дума, 1891. Стлб. 528.

[lx] Памятники архитектуры Москвы: территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века (от Земляного вала до Камер-Коллежского вала). М.: Искусство, 1998. С. 270 – 271.

[lxi] Там же.

[lxii] Готье Ю. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1906. С. 1.

[lxiii] Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. Первая. М.: Художественная литература, 1988. С. 139 – 154.

[lxiv] Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 561. Оп. 2. Д. 92. Л. 75 – 75 об. Синодик в неделю Торжества православия о поминании донских казаков Озовского взятия 7145 г.

[lxv] Бурлака В.О. Указ. соч. С. 88, 90.

[lxvi] ГБУ «Центральный государственный архив г. Москвы» (ЦГА г. Москвы). ОХД до 1917 г. Ф. 454. Оп. 3. д. 61. Л. 133 – 134 об. Дело императорского Московского археологического общества. Москва, Церковь Спасопреображенская, что во Спасской. Метрика.

[lxvii] Стефанович С.П. Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М.: Издательство Индри, 2002. С. 45 – 46.

[lxviii] Забелин И.Е. Указ. соч. Стлб. 756.

[lxix] ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 210. Ед. хр. 112. Л. 3. Справка о церкви Преображения Господня, что в Спасской. Журнал Московской Духовной Консистории. 16 сентября 1823 г.

[lxx] ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 454. Оп. 3. д. 61. Л. 133 – 134 об. Дело императорского Московского археологического общества. Москва, Церковь Спасопреображенская, что во Спасской. Метрика.

[lxxi] Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии: [в 5. т.] / ред. проф. В.И. Лебедев. Т. 3. Стрелецкий розыск. Воронежское кораблестроение. Городская реформа 1699 г. Карловицкий конгресс. 1698-1699. Москва; Ленинград: ОГИЗ ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1946. С. 235.

[lxxii] ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 744. Д. 19. О постройке Тихвинского придела у церкви Спаса Преображения.

[lxxiii] Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 132. Д. 394. Л. 6. План храма Спаса Преображения и план церковного погоста с показанием проекта перестройки храма Спаса Преображения. 1851 г. Архитектор А.Ф. Шимановский.

[lxxiv] РГИА. Ф. 796. Оп. 154. Д. 1298. 1873 г. Дело о перестройке Преображенской Московской, что в Спасской, церкви.

[lxxv] РГИА. Ф. 799. Оп. 16. Д. 469. 2 л. 1886 г. Дело о разрешении перестройки колокольни при Преображенской, в Спасской, церкви.

[lxxvi] Церковь Спаса Преображения. 1882 г. № 44 // Москва. Соборы. Монастыри и церкви. Местность за Земляным городом. Под редакцией Н. А. Найдёнова. М.: Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°, 1882.

[lxxvii] Попов В.С. Разрушенные храмы Москвы. Гос. лит. Музей, 1979. Рукоп. // ЦГА г. Москвы. Ф. 402. Оп. 1. Д. 9.

[lxxviii] Желябужский И.А. Указ. соч. С. 66.

[lxxix] Там же. С. 119.

[lxxx] Корб И.Г. Дневник путешествия в Московское государство… С. 162.

[lxxxi] Бекетов П.П. Указ. соч. С. 134.

[lxxxii] Надписи, имеющиеся в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре внутри и вне церквей на стенах и на гробницах Царских и прочих знатных фамилий и других разных званий, и чинов. Гл. XXXVI // Древняя Российская Вивлиофика. Изд. 2, выпуск XVI. М.: В типографии Компании типографической, 1791. С. 324 – 327.

[lxxxiii] Список погребённых в Троицкой Сергиевой Лавре от основания оной до 1880 года. М.: Тип. Т. Рис, 1880. С. 15 – 16.

[lxxxiv] Лушев А.М. Современники и деятели импер. Петра Великаго. Исторический альбом портретов. Юбилей 1672-1872. СПб.: редакция "Исторического альбома", 1872 (типография А. М. Котомина), 1872. С. 4.

[lxxxv] Богословский М.М. Указ. соч. Т. 4. С. 253.

[lxxxvi] Там же. С. 320 – 321.

[lxxxvii] Шамин Д. Троице-Сергиева лавра. Литография. (1828-1899) / автор рисунка Скино А.Т., литограф Струков Дмитрий Михайлович // Государственный исторический музей (ГИМ). 70156/18105. ГК44167101. 1849.

[lxxxviii] Ключевский В.О. Пётр Великий среди своих сотрудников: очерк проф. В.О. Ключевского. СПб.: тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°),1902. С. 22.

[lxxxix] Демидов С.В. Записки церковного реставратора. М.: Отчий дом, 2021. С. 174 –187.

[xc] Надписи, имеющиеся в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре… С. 326.

[xci] Там же. С. 326.

[xcii] Ранее К.Г. Шеиным и В.Г. Шеиным установлены памятники генералиссимусу А.С. Шеину в Азове и обелиски в Тобольске и Курске. 16 марта 2023 года состоялась техническая закладка киля будущего корабля Военно-морского флота с названием «Алексей Шеин». Также ведётся работа по установке памятника боярину и полководцу Михаилу Борисовичу Шеину (конец 1570-х – 1634) в городе Смоленске.

4 августа 2025

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра