Явление Господа Иисуса Христа женам-мироносицам и апостолу Петру

Явление Господа Марии Магдалине

После Петра и Иоанна к гробнице снова пришла Мария Магдалина, она стояла у гробницы и плакала. Мария не была столь же рассудительной, как апостолы, и не могла еще понять, что Господь Иисус не украден, но воскрес, а Петр с Иоанном не настолько еще сами утвердились в вере в Его Воскресение, чтобы убеждать Марию. В плаче своем Мария «наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». Подавленная скорбью о смерти Учителя и исчезновении Его тела, она, возможно, приняла ангелов за людей, незаметно для нее вошедших в пещеру.

Явление Христа Марии Магдалине. Афон, Дионисиат, XIV в.

Ангелы спросили Марию, о чем она плачет. Слыша голос участия, она поделилась с ними своей печалью, словно с простыми людьми: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Едва ли смогла бы женщина так спокойно говорить, если бы признала в них небожителей, едва ли стала бы сообщать о пропаже тела Христа тем, которые, будучи посланы от Бога, сами знали о происшедшем. Услышав приближающиеся шаги, Мария «обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус»: в печали своей она не могла ожидать, что Господь жив и находится рядом. Мария приняла Его за садовника (гробница находилась в саду Иосифа), поэтому, когда Иисус с участием сказал: «Жена! что ты плачешь? кого ищешь?», она попросила: «Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его». Мария продолжала плакать и вновь обратила взор к пустующему одру Христа, в безутешном горе не задумываясь, как она, немощная женщина, возьмет Его тело.

Тогда Спаситель совсем знакомым голосом назвал Марию по имени. Любящим сердцем узнав Господа Иисуса Христа, она, обратившись к Нему, в неописуемой радости воскликнула: «Раввуни!» (Учитель!), – и бросилась к ногам Его. Сын Божий, показывая, что с этих пор уже не будет жить среди людей как Человек, но отныне как Бог будет внимать с Небес их молитвам, сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему», – не жить среди вас надлежит Мне, а вознестись к Отцу Небесному.

Иисус показал, что ученице невозможно теперь находиться при Нем неотлучно, что пришла пора проповедовать Его Воскресение: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Тех, кого Господь Иисус возлюбил до конца (см. Ин. 13, 1), Он трогательно назвал братьями Своими, показывая духовную близость к ним. У апостолов с Христом и поистине один Отец Небесный, но здесь Христос отличал Сыновство Свое от сыновства апостольского: Он – Сын Божий по естеству, апостолы же усыновлены Отцу по благодати искупительным подвигом Христа.

Возвестила радость плачущим. В.Д. Поленов, 1909 г.

После сказанных слов Господь Иисус Христос стал невидим, а Мария Магдалина поспешила к ученикам и последователям Его, «плачущим и рыдающим». С великой радостью сообщила она, что видела Иисуса живым, и напомнила о возвещенном Господом в прощальной беседе восхождении Его к Отцу, которое вскоре должно было совершиться (см. Ин. 14, 2; 16, 16). Но апостолы, «услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили», не доверились свидетельству женщины, почти не спавшей последние ночи и вдруг пришедшей к ним в необыкновенно радостном возбуждении (Петра и Иоанна среди них, по-видимому, не было).

Явление Господа женам-мироносицам

После Марии Магдалины и остальные жены, пришедшие ко гробу и видевшие ангела, также сподобились увидеть воскресшего Господа Христа: когда они возвращались к апостолам с вестью от ангела о Его воскресении, Господь Сам встретил их на пути с обычным приветствием: «Радуйтесь!», которое теперь в Пречистых устах Его имело самый глубокий и непреходящий смысл.

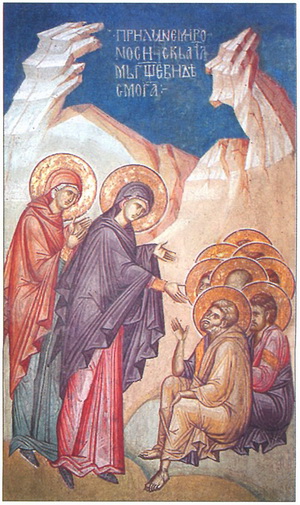

Явление Христа женам-мироносицам. Афон, Дионисиат, XIV в.

Радости осиротевших учениц Христа воистину не было предела! С великим благоговением они, «приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему», воздавая честь Сыну Божию. Он не возбранил мироносицам прикасаться, дабы они убедились, что видят не призрак, а Самого Спасителя. Для Марии Магдалины, из которой Господь «изгнал семь бесов» и которая сделалась ревностной последовательницей Христа, а позднее за силу своей евангельской проповеди была признана равноапостольной, – для ее веры не было необходимым осязать Воскресшего, но остальные ученицы, по-видимому, нуждались в таком уверении.

Женщины пребывали в благоговейном страхе от неожиданного явления Христа, умершего и погребенного на их глазах три дня назад. Господь успокоил их, рассеял страх и послал к апостолам: «Не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня», – вдали от злобствующих иудеев Я утешу их Своим явлением и беседой.

Жены-мироносицы благовествуют апостолам о Воскресении Христа. Сербия, Дечаны, XIV в.

Первыми благовествовать о Своем Воскресении Господь послал не апостолов, но жен-мироносиц. В древнем раю жена приняла из уст змея гибельную ложь и теперь из уст Самого Господа первой услышала животворящую истину; жена принесла Адаму смертный плод, и теперь несла апостолам чашу жизни – животворящую весть о Воскресении. Так Господь милосердно врачевал древнее повреждение человеческого рода. Жены первыми удостоились видения Господа, поскольку не оставили Его страждущего до самого смертного конца и погребения, в то время как апостолы из страха покинули своего Учителя. Конечно, для женщин было менее опасно подвергнуться у креста жестокому гневу иудеев, но они проявили великую преданность Христу. С апостолов, обещавших быть с Ним до смерти, спрос был у Него другой, и Господь врачевал теперь их немощь, научая впредь быть смиренного о себе мнения и уповать не на свою силу, а на помощь Божию. Жены-мироносицы, по естеству более слабые, чем апостолы, были первыми благословлены Господом как достойнейшие за их самоотверженную любовь и преданность Богу.

Когда жены-мироносицы с радостной вестью прибежали к апостолам, те «не поверили им» – не доверились вполне, как не доверились и словам первой из мироносиц, Марии Магдалины.

Явление Господа апостолу Петру

Прежде явления всем апостолам Господь Иисус Христос явился апостолу Петру (см. Лк. 24, 34; 1 Кор. 15, 5), но как и где – евангелисты не сообщают, вероятно, когда Петр возвращался от опустевшего гроба, куда приходил вместе с Иоанном. Господь спешил умиротворить мятущееся и измученное сердце ученика, который, быв промыслительно оставлен Им, отрекся от Него по страху человеческому, по немощи своего падшего естества. Увидев возлюбленного Господа, пламенный Петр, должно быть, упал в слезах к Его пречистым ногам и был утешен. Сомнения и колебания ученика Господь окончил полным уверением в истине Своего Воскресения.

Евангелисты в немногих словах повествуют о Воскресении Господа и Его первых явлениях, но за этой краткостью чувствуется необычайное ликование духа, которое переполняло благовестников и которое выплескивается из христианских сердец в пасхальном возгласе: «Христос Воскресе!»

Источник: Воробьев С.Ю. Евангельские события от Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа с историческими и археологическими подтверждениями. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. – С. 529-534.

3 мая 2019

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра