Троицкая Лавра – центр русского православия

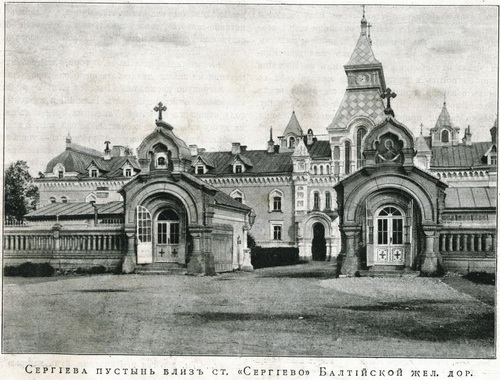

С перенесением русской столицы в Санкт-Петербург Троице-Сергиев монастырь не мог уже играть прежней роли главного монастыря империи. Но его церковное значение было по-прежнему велико. После Петра I в правительственных кругах даже вынашивалась нереальная идея о перенесении ближе к Северной столице в целях ее религиозного укрепления не только святынь, но и всего Сергиева монастыря в целом. В течение десяти лет, начиная с 1726 г., эта мысль имела постоянную поддержку при дворе, и даже велось строительство зданий на новом месте расположения монастыря. Но несбыточность данного мероприятия, требовавшего огромных материальных затрат, с течением времени становилась все более очевидной, и дело ограничилось основанием небольшой Троице-Сергиевой пустыни, бывшей до 1764 г. приписной к Троице-Сергиевой Лавре. Эта обитель была основана в 1734 г. в двадцати километрах от Северной столицы архимандритом Троице-Сергиевой Лавры Варлаамом (Высоцким), который являлся духовником императрицы Анны Иоанновны. В середине XIX столетия над благоустройством Троице-Сергиевой пустыни много потрудился архимандрит Игнатий (Брянчанинов) — будущий святитель и духовный писатель, прославленный в лике святых Поместным Собором Русской Православной Церкви в 1988 г.

Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь под Санкт-Петербургом

Находясь в удалении от новой столицы, Троицкий монастырь продолжал сохранять большое церковно-общественное значение. Многие троицкие архимандриты входили в состав Святейшего Правительствующего Синода, образованного в результате церковной реформы Петра I. О почитании Преподобного Сергия и основанной им обители свидетельствует тот факт, что, начиная с Димитрия Донского, русские великие князья и государи неоднократно путешествовали сюда на богомолье. Эта традиция сохранилась и в XVIII-XIX вв. Цари и царицы этого периода после коронационных торжеств считали своей первой обязанностью посетить Троице-Сергиев монастырь.

Екатерина II, соблюдая старый обычай, после коронации в октябре 1762 г. совершила паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, пробыв там с 17 по 19 октября. В ее правление была произведена секуляризация церковных земель. Все церковные имения с населением около миллиона крестьян мужского пола были из духовного ведомства переданы в ведение особой Коллегии экономии. На содержание архиерейских кафедр и монастырей были назначены из казны денежные оклады [2].

Троице-Сергиева Лавра была самым богатым монастырем в России. По отзывам иностранцев, «этот монастырь не имел себе подобного не только в стране Московской, но и во всем мире» [3]. В XVII в. доходы монастыря достигали половины царских доходов, а все его ценности по своей стоимости не уступали царским [4]. При секуляризации от Троицкой Лавры отошло государству 214 тыс. десятин земли и свыше 106 тыс. крестьян.

Откуда собрались такие богатства в Троицком монастыре?

При основании Троице-Сергиева монастыря и в первый период его существования (XIV-XVI вв.) содержание монашествующих могло быть в двух формах: через подаяние или в виде землевладения, ибо в это время при отсутствии денег «обеспеченное содержание могло представляться не иначе, как в виде владения земельной собственностью» [5]. Поэтому в то время землевладение стало основным источником содержания монастырей. Кроме того, русские люди старались обеспечить для себя и своих родных заупокойное поминовение имущественным или денежным вкладом в монастырь. «Древнерусскому человеку вообразить себя на том свете без заказного поминовения на земле было так же страшно, как ребенку остаться без матери в незнакомом пустынном месте» [6]. Вклады имели разнообразные формы, например, делались всевозможными церковными предметами — колоколами, свечами, иконами, церковной утварью, а также богослужебными книгами, хозяйственным инвентарем, хлебом (зерном), домашним скотом, платьем, часто недвижимым имуществом, а позднее и деньгами. Причем чем известней был монастырь, тем больше вкладов шло в его казну и ризницу. Все это способствовало успешному становлению и процветанию прославленных в народе монастырей. Таким же путем собирались земельные владения и богатства Троицкого монастыря.

Конечно, это земное богатство обременяло и тяготило решившихся на монашескую жизнь. Именно по этой причине в XVI в. в русском монашестве появилось движение нестяжателей, выступавших против обильного монастырского землевладения. Но при наличии некоторых недостатков владения монастырями землей и имуществом, о чем было сказано выше, необходимо отметить и положительные стороны данного явления.

Во-первых, положение крестьян на монастырских землях было гораздо легче, чем крепостных на боярских и помещичьих вотчинах, часто страдавших от произвола своих хозяев. Поэтому крестьяне иногда оставляли своих немилосердных землевладельцев и уходили на монастырские земли. Так, например, в 1552 г. власти Важского уезда, жалуясь в Москву на притеснения наместников и тиунов, писали, что «крестьяне у них от такого насильства, продаж и татеб с посадов разошлись по иным городам, а из станов и волостей разошлись в монастыри бессрочно и без отказу» [7]. Подобное явление перехода крестьян на монастырские земли наблюдалось и в XVII в. «Недаром в течение первой половины XVII в. помещики просили правительство о полной отмене Юрьева дня (когда разрешался переход от одного хозяина к другому. — А.Л.), указывая при этом на незаконное сманивание крестьян монастырями и Троицкой Лаврой в частности» [8].

Во-вторых, благодаря своим материальным ресурсам монастыри могли активно участвовать в христианской благотворительности, составлявшей до XIX в. почти единственный источник помощи беднякам, жертвам стихийных бедствий, обездоленным вдовам и сиротам [9]. Получаемые излишки материальных ресурсов обитель перераспределяла на богоугодные дела [10]. В годы неурожая и народных бедствий Троицкая Лавра кормила многие тысячи голодных и нуждающихся и открывала свои житницы для всего народа.

В-третьих, известно, что Троице-Сергиев монастырь не жалел своих средств для выкупа русских пленных и материальной помощи христианам, находящимся под гнетом правителей Османской империи. На протяжении столетий Троице-Сергиева Лавра способствовала межправославному единству в духе братского молитвенного общения священноначалия Русской Церкви с предстоятелями и иерархами других православных Церквей-сестер. Начиная с XVI в. обитель Преподобного Сергия многократно посещали восточные Патриархи. Так, после пребывания в Троице-Сергиевом монастыре Патриархов Антиохийского Иоакима в 1586 г. и Константинопольского Иеремии в 1589 г., здесь в XVII в. молились Патриархи Иерусалимские Феофан (1619) и Паисий (1649), Константинопольский Афанасий (1653), Антиохийский Макарий и Сербский Гавриил (оба в 1655 г.) и Александрийский Патриарх Паисий (1668) [11]. В обители аввы Сергия всегда тепло и радушно принимали единоверных гостей с Востока. Руководство монастыря считало своим христианским долгом духовно и материально поддержать восточных христиан, терпевших тяжкий гнет от иноверных завоевателей. Поэтому прибывавшие оттуда церковные делегации получали здесь богатые подарки [12]. Например, богослужебные облачения и предметы Церковной утвари из лаврской ризницы были посланы в 1838 г. в Александрийскую и Антиохийскую Церкви [13].

Святитель Иоасаф (Горленко)

В-четвертых, много средств расходовалось на построение и украшение храмов. «Располагая огромными материальными средствами и авторитетом, он (Троицкий монастырь.— Л. 77.) мог привлекать для работы в монастыре выдающихся зодчих и художников, создававших его замечательную архитектуру, украшавших храмы росписью и иконами» [14].Наконец, необходимо подчеркнуть военное значение монастырей- крепостей. Духовная сила и нравственное влияние привлекали в монастыри и материальные средства. Монастыри, становясь богатыми землевладельцами, имущество которых не отчуждается и не разделяется, имели возможность строить укрепления, возводить каменные стены, заводить артиллерию и благодаря этому получали возможность защищаться от неприятеля. «Так силы нравственные необходимо соединялись с материальными; в Смутное время Троицкий монастырь дал самый сильный отпор врагам, так как силы нравственные были соединены с материальными» [15].

Часто Троицкая обитель свои богатства предоставляла на государственные нужды. Она неоднократно безвозвратно давала деньги государству для его защиты и прогресса. При этом необходимо отметить, что в благополучных материально монастырях, каким был Троице-Сергиев, возможно было духовное совершенствование и достижение спасения души, так как иноки, согласно монашеским обетам, вели подвижнический образ жизни.

Доказательством этому служит тот факт, что иночество и в исторически более близкое нам позднее время из своей среды явило много образцов святости и совершенства.

Одним из них был святой Иоасаф (Горленко), в 1745-1748 гг. являвшийся наместником Лавры. 17 мая 1746 г. в стенах обители случился большой пожар, в котором сгорели все деревянные постройки, а в каменных храмах все деревянные перегородки и перекрытия. По указу священноархимандрита Лавры архиепископа Тверского Арсения отец Иоасаф предпринял энергичные труды по восстановлению обители. Под его непосредственным руководством также построены Смоленская церковь [16], здание семинарской библиотеки, восстановлены монастырские стены и перестроено Троицкое подворье в Москве. В 1748 г. архимандрита Иаосафа посвятили в сан епископа Белгородского, в этом сане он нес подвиг архипастырского служения до самой своей кончины 10 декабря 1754 г. [17].

Начиная с 1775 г. настоятелями Троицкой Лавры становятся московские архиереи. Своей деятельностью они способствовали все возрастающему нравственному влиянию обители Преподобного Сергия на русский народ. Первым Московским митрополитом, являвшимся одновременно и настоятелем Троице-Сергиевой Лавры, был Платон (Левшин). Он известен как выдающийся проповедник, богослов и историк. Много трудов пришлось положить преосвященному Платону для благоустройства Лавры, священно- архимандритом которой он был сорок шесть лет (1766-1812). С его именем связаны значительные изменения, происшедшие во внешнем виде монастыря. При нем закончено строительство лаврской колокольни, построена ризница, Серапионова палата и учебный корпус для лаврской семинарии. В храмах Лавры были установлены новые иконостасы и произведена настенная роспись.

Митрополит Платон (Левшин)

Заботами митрополита Платона 400-летняя годовщина преставления Преподобного Сергия в 1792 г. была отмечена сооружением в центре лаврской площади обелиска, на котором с четырех сторон сделаны надписи о достопамятных событиях, совершившихся в монастыре. В своей многообразной деятельности архипастырь особое внимание уделял устройству Спасо-Вифанского монастыря и семинарии при нем. Также большое значение митрополит Платон придавал преподаванию богословских наук в лаврской и Вифанской семинариях. 11 ноября 1812 г. митрополит Платон преставился в любимой им Вифании и был отпет и погребен в Лавре.

Митрополит Филарет (Дроздов)

Другим не менее известным священноархимандритом Троицкой Лавры в XIX в. был митрополит Филарет (Дроздов). Где бы ни находился и какие бы труды ни нес этот святитель, он всегда считал себя «от дому Преподобного Сергия» [18]. Московский владыка, перед которым благоговели современники, в свою очередь особенно почитал память Преподобного Сергия Радонежского. Исполненный благоговения к святому Сергию, лаврский священноархимандрит и постриженник митрополит Филарет называл его в своих письмах «великим игуменом и великим аввой», а себя «послушником Преподобного Сергия». В письме от 2 сентября 1847 г. к наместнику Лавры архимандриту Антонию он пишет: «Припадем, отец наместник, к истинному настоятелю нашему Преподобному Сергию с молитвою, чтобы он устроил и сохранил нас послушниками своими единомысленными» [19].

По молитве святителя Филарета Преподобный Сергий помогал ему в церковном служении. Так, известен случай об отказе Московского святителя освящать в Первопрестольной триумфальные ворота с изображением языческих богов, что вызвало гнев императора. Тогда взволнованному владыке, находящемуся в Троице-Сергиевой Лавре, ночью явился авва Сергий и словами «Не смущайся, все пройдет» успокоил его. И действительно, царский гнев прошел без последствий [20].

Архимандрит Антоний (Медведев)

За время своего пребывания на Московской кафедре митрополит Филарет был для Троицкой Лавры заботливым хозяином, пекущимся о нуждах братии и о благоустройстве обители. Он с пристальным вниманием входил во все подробности ее жизни. До самого конца своих дней мудрый и заботливый архипастырь неустанно трудился в винограднике Христовом и был примером в деле служения Церкви Божией. По своей кончине Высокопреосвященный Филарет — глубокий почитатель Преподобного Сергия, согласно завещанию, был погребен в стенах его монастыря.

Одним из великих благодеяний, оказанных митрополитом Филаретом Лавре Преподобного Сергия, было назначение в 1831 г. ее наместником архимандрита Антония (Медведева). В его лице он нашел достойного сотрудника и советника в деле управления

Лаврой. В период почти полувекового своего наместничества отец Антоний привел обитель в цветущее состояние во всех отношениях. При нем были восстановлены и укреплены монастырские стены, на запущенных местах разбиты сады и цветники, отремонтированы и благолепно украшены лаврские храмы.

Гефсиманский Черниговский скит

Помимо внешнего благоустройства отец Антоний, близко знавший преподобного Серафима Саровского и знакомый с аскетическими творениями святых отцов, стремился поднять нравственность и благочиние среди троицкой братии на должную высоту. Недалеко от Лавры по благословению и под руководством митрополита Филарета в 1843 г. он устроил Гефсиманский скит, который привлек к себе многих иноков. Сюда приходили строгие ревнители подвижничества, искавшие уединения или совершенного безмолвия, а также желавшие проводить иноческий подвиг в строжайшем посте и лишениях. Для этой же цели в наместничество отца Антония были основаны и открыты Черниговский скит, пустынь Святого Духа Параклита и Боголюбивая киновия. Архимандрит Антоний пользовался большой любовью лаврской братии и многочисленных паломников. Со всех концов России к нему приходили люди разного общественного положения за советом, утешением и помощью. Многие, в том числе и сам митрополит Филарет, избирали его своим духовным отцом.

Но кроме устроения внешней и внутренней жизни обители отец Антоний развил также широкую благотворительную деятельность. Он с сожалением видел, что заповедь Преподобного Сергия о принятии и питании странников, с исполнением которой соединялось обетование Преподобного о том, что обитель ни в чем не оскудеет, в то время не исполнялась. Во время управления отца Антония в Лавре утвердился обычай обеспечения питанием богомольцев на особо выделяемую для этого сумму. Заботами отца архимандрита за стенами Лавры были открыты больница для заболевших странников и училище для девочек. В Лавре им были открыты школа иконописания и училище для мальчиков, в котором обучалось до ста человек на полном монастырском обеспечении. Шестнадцать студентов Московской духовной академии было принято на полное содержание Лавры. Наместник Лавры даже позаботился о заключенных в тюрьме Сергиева Посада. Для них был построен новый корпус с церковью в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Святитель Филарет высоко ценил благотворительную деятельность отца Антония. Однажды он писал наместнику: «После Преподобного Сергия Вашему попечению, отец наместник, обязан я тем, что завещанное Преподобным Сергием человеколюбие распространяет свой дух и свои действия» [21].

По смерти святителя Филарета архимандриту Антонию довелось быть наместником в Лавре и при его преемнике по кафедре святителе Иннокентии (Вениаминове). Новый Московский архипастырь также высоко ценил труды отца Антония на этом посту и не отпустил его на покой. Впоследствии оба святителя и архимандрит были погребены рядом в приделе лаврской церкви Святого Духа [22].

Архимандрит Леонид (Кавелин)

Преемником отца Антония, умершего в 1877 г., стал архимандрит Леонид (Кавелин), также личность выдающаяся. До назначения в Троице-Сергиеву Лавру он возглавлял Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, был настоятелем посольской церкви в Константинополе, а затем настоятелем Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Архимандрит Леонид известен своими учеными трудами по церковной истории и археологии, в 1881 г. он даже был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Находясь на должности наместника, отец Леонид занимался разбором и подробным описанием древних рукописей, хранившихся в лаврской библиотеке. Оставив после себя много сочинений, он преставился в 1891 г. и погребен на территории Лавры [23].

Конец XIX в. ознаменовался большим лаврским торжеством, еще раз показавшим великую любовь и глубокое почитание русским народом Преподобного Сергия. В 1892 г. исполнилось 500 лет со дня его преставления. Празднование, казалось бы, сугубо лаврской памятной даты превратилось в великий всенародный праздник.

Празднование 500-летия преставления преподобного Сергия

в Троице-Сергиевой Лавре. Фотография 1892 г.

Конечно, особенные торжества прошли в обители Преподобного Сергия. Никогда до этого она не видела в своих стенах такого значительного количества архиереев, духовенства, иноков и великого множества православных христиан, как в эти праздничные Дни. В самый день праздника «вся стомиллионная Русь вознесла горячие молитвы своему благодатному заступнику. По всем концам ее необъятной шири пронесся торжественный звон, пошли крестные ходы, раздались молебные пения. Но нигде, конечно, этот мощный подъем народного духа, этот высокий религиозный порыв не выразился с такой силой, как в сердце России — первопрестольной Москве и возле той святой обители, которую Преподобный Сергий избрал местом трудов своих подвижнических и своего упокоения» [24].

Накануне праздника 24 сентября из Москвы прибыл крестный ход. По своим необычайным размерам этот крестный ход представлял собой такое величественное зрелище, какое редко выпадает не только на долю скромному Посаду, но даже и столицам. Троице-Сергиева Лавра не смогла вместить в своих стенах многотысячные толпы паломников, прибывших в основном пешком из Москвы и других близлежащих городов и сел. Праздничные богослужения возглавил Высокопреосвященный митрополит Московский Леонтий. 25 сентября, в самый день праздника, в соборах и храмах Лавры было совершено восемь ранних и четыре поздние литургии. По окончании поздней литургии состоялся крестный ход вокруг стен обители.

Встреча крестного хода из Москвы. 1892 г.

На третий день праздника в Московской духовной академии прошло торжественное собрание, посвященное памяти Преподобного Сергия. Открыл собрание ректор Московской духовной академии архимандрит Антоний (Храповицкий), который в память Преподобного Сергия, посвятившего всю свою жизнь и деятельность служению и прославлению Святой Троицы, выступил с речью «О значении догмата Святой Троицы для нравственной жизни человека». Затем профессор И. Н. Корсунский ввиду болезни автора прочитал статью профессора Е. Е. Голубинского «О значении Преподобного Сергия в истории русского монашества». В заключение профессор-историк В. О. Ключевский сделал доклад «О значении Преподобного Сергия для русского народа», который впоследствии вышел отдельным изданием. Кроме этих докладов в 1892 г. Е.Е. Голубинский написал и издал книгу «Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра» [25].

500-летний юбилей Преподобного Сергия был отмечен церковными торжествами в Петербурге, Харькове, Одессе, Ярославле, Ростове Великом и других городах. Во многих крупных городах были совершены крестные ходы с молебным пением святому.

Помимо праздничных богослужений и торжественных собраний, посвященных памяти игумена Сергия, во многих местах в честь юбилейной даты было открыто много благотворительных, просветительных и богоугодных заведений. У стен Троицкой Лавры в этом году начали работу большой трехэтажный странноприимный дом, а затем больница и богадельня с церковью. Стоимость этих благотворительных учреждений, построенных Лаврой, равнялась 220 тыс. рублей [26]. В Сергиевом Посаде благотворительное общество во имя Преподобных Сергия и Никона открыло приют для бедняков, нуждавшихся в жилье и уходе.

В Москве при Высоко-Петровском монастыре открыли школу для мальчиков; в Петербурге чествование 500-летия преставления Преподобного Сергия Радонежского было ознаменовано началом работы Дома трудолюбия, бесплатных столовой и чайной. На Родине Игумена Русской земли Ростовский Варницкий монастырь по примеру Троице-Сергиевой Лавры приступил к устройству странноприимного дома. В Зосимовой пустыне, состоявшей в ведении Троицкой Лавры, была совершена закладка каменного здания для больницы и странноприимного дома. В Риге закладкой храма и здания для общины был основан Троице-Сергиев женский монастырь. В начале XX столетия в лесу неподалеку от Риги была основана пустынь во имя Преподобного Сергия Радонежского, находящаяся в ведении Рижского монастыря. Обе эти обители не закрывались в советские годы и действуют в настоящее время. Даже в далекой Америке юбилейная дата была отмечена открытием школы для молодых американцев православного вероисповедания, получившей название Сергиевской [27].

В конце Синодального периода, уже в XX в., состоялось знаменательное событие в духовной жизни России. С 5 по 13 июня 1909 г. в стенах Троице-Сергиевой Лавры проводил свою работу Всероссийский съезд монашествующих под председательством известного церковно-общественного деятеля, архиепископа Вологодского и Тотемского Никона (Рождественского). Почетным председателем съезда являлся митрополит Московский Владимир (Богоявленский). Съезд обсудил многие актуальные вопросы монашеской жизни, часть которых нашла свое отражение в деяниях Поместного Собора Российской Церкви 1917-1918 гг.

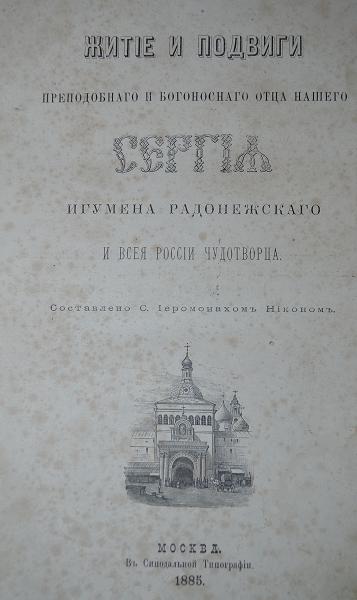

Владыка Никон, еще будучи казначеем и заведующим лаврской типографии, стал инициатором издания знаменитых «Троицких листков», в которых излагались истины православной веры. «Троицкие листки» по содержанию и по цене были доступны для простого народа и поэтому пользовались популярностью среди православных паломников по всей России. Особенно известен труд владыки Никона «Житие и подвиги Преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца» [М., 1885], который признан современниками как одно из самых полных и удачных изданий о Преподобном [28]. Он также является автором Троицкого патерика. По своей смерти 12 января 1919 г. (по новому стилю) архиепископ Никон был погребен в лаврском некрополе.

"Житие и подвиги Преподобного и богоносного отца

нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца"

В XVIII и XIX вв. еще более усилилось церковное значение Троице-Сергиевой Лавры. Она становится главным духовным центром России. Паломничество в обитель Преподобного Сергия считалось нравственным долгом православного христианина. Сюда стекались богомольцы со всех концов огромной страны. В любое время года, а особенно летом, по дороге от Москвы до Лавры можно было видеть людей разных званий и состояний, возраста и пола, идущих на «богомолье к Троице». Построение железной дороги и благоустроенного шоссе в середине XIX в. еще более способствовало увеличению числа паломников и посетителей Лавры. Им были созданы благоприятные условия для молитвы. В начале XX в. в Троице-Сергиевой Лавре действовало 13 храмов. При ней имелись столовая, больница, странноприимный дом, дома призрения, приюты, училище, две гостиницы для паломников [29].

"Троицкие листки". 1854 г.

Вместе с простыми людьми посещали Лавру видные деятели науки и искусства. Историки Н.М. Карамзин и И.Е. Забелин поражались древностями Троицкой обители и ее историей. Художники И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, В.М. Васнецов находили здесь богатый Материал для своего творчества. Русские писатели Н.В. Гоголь, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, бывавшие здесь, с восхищением отзывались обо всем, что они видели в стенах Троицкой обители [30].

Преподобный Сергий являлся покровителем русского воинства. Среди русских ратников всегда жила вера в то, что он — могучий соратник тем, кто обнажает меч во имя справедливости. Поэтому иконой «Явление Богородицы Преподобному Сергию Радонежскому», написанной на доске от гроба святого иконописцем Евстафием Головкиным в 1591 г., благословляли полководцев и брали ее во все военные походы Иоанна Грозного, Петра I, А. В. Суворова, М. И. Кутузова и русско-турецких войн [31].

В трудные военные годы XIX столетия Троицкая Лавра не ограничивалась благословением воинов и молитвой за них. Она и после передачи своих земель государству оказывала ему посильную материальную помощь. Так, в 1807 г. священноархимандрит Лавры митрополит Платон внес на нужды государства 20 тыс. рублей. А во время Отечественной войны 1812 г. Лавра пожертвовала 70 тыс. рублей ассигнациями, 2,5 тыс. рублей серебром и более пяти пудов серебра в слитках и серебряных вещах [32]. При настоятельстве святителя Филарета (Дроздова) в связи с Крымской войной из лаврской казны было отпущено на военные нужды 50 тыс. рублей, и еще 15 тыс. раньше выдано на выкуп пленных единоверных греков [33].

Замечательную оценку значения Троице-Сергиевой Лавры и ее основателя в жизни и истории русского народа и государства дал известный проповедник архиепископ Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович). «Преподобный Сергий, — пишет он, — уподобил и продолжает уподоблять своей духовной природе всех близко соприкасавшихся к нему людей. Будучи сам высшим носителем христианского православного духа, он примером, назиданием, молитвами своими много содействовал и содействует напитанию этим духом всего православного российского народа, — духом, который составляет руководительное начало, крепость и славу русской жизни. Потому-то к прп. Сергию, как к неиссякаемому роднику крепкого русского духа, утекают на поклонение и до сего дня многие тысячи народа, один вблизи путешествующий инок не минет обители прп. Сергия. Редкий из иерархов Русской Церкви не припадал до праха земного пред ракой прп. Сергия. Все до единого из венценосцев России приносили у раки Преподобного свои молитвы, особенно при вступлении на царство» [34].

Неоднократно паломничал в обитель игумена Сергия последний российский император, будущий святой страстотерпец, Николай II. Особенно запомнилось современникам посещение Лавры августейшей семьей 24 мая 1913 г. Этот приезд царских паломников явился частью их путешествия по русским городам, связанных с историческими событиями 300-летия династии Романовых и окончания Смутного времени.

Протоиерей Анатолий Лазарев. Троице-Сергиева обитель в истории Русской Церкви и государства. - М., Издательский дом «Никея», 2015.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Историческое описание Троице-Сергиевой Лавры. - М., 1882.

[2] Богословский М.М. Учебник русской истории. Ч. 3. Изд. 2. - М., 1918.

[3] Павел, архидиакон Алеппский. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Вып. 4. - М., 1899.

[4] Скворцов Д. Дионисий Зобниновский. - Тверь, 1890.

[5] Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 5. Изд. 5. - М., 1882.

[6] Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 1-3. Изд. 4. - М., 1916.

[7] Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 7. Изд. 4. - М., 1879.

[8] Греков Б. Краткий очерк истории русского крестьянства. - М., 1958.

[9] Журнал Московской Патриархии. 1946, № 5. С. 28.

[10] Борисов Н.С. Сергий Радонежский. - М., 2009. С. 222.

[11] Журнал Московской Патриархии. № 10. С. 19.

[12] Костомаров Н.И. Собрание сочинений. Кн. 1. - СПб., 1904. С. 33-34.

[13] Центральный государственный архив древних актов. Фонд 1204. 1896. Дело 150034; 1836. Дело № 5207. № 5207, л. 1.

[14] Воронин Н. Троице-Сергиева Лавра. - М., 1968. С. 11.

[15] Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 13. Изд. 3. - М., 1878. С. 52.

[16] Павел (Пономарев), иеромон. Краткое историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры. - СПб., 1782. С. 7.

[17] Настольная книга священнослужителя. Т. 2. - М., изд. Московской Патриархии, 1978. С. 22.

[18] Журнал Московской Патриархии. 1958, № 4. С. 63.

[19] Григорий, архим. Благоговение Филарета, митрополита Московского, к памяти прп. Сергия // Душеполезное чтение. - М., 1892. Ч. 3. С. 556.

[20] Архимандрит Антоний, наместник Свято-Троицкия Сергиевы Лавры. Изд. 2. - Сергиев Посад, 1907. С. 45.

[21] Архимандрит Антоний, наместник Свято-Троицкия Сергиевы Лавры. Изд. 2. - Сергиев Посад, 1907. С. 39.

[22] Журнал Московской Патриархии. 1998, № 12. С. 19-21.

[23] Толстой М.В. Патерик Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. - Сергиев Посад, 1893. С. 19.

[24] Соколов В. Торжество пятисотлетия со дня блаженной кончины преподобного Сергия // Богословский вестник. - М., 1992. Декабрь. С. 445.

[25] Соколов В. Торжество пятисотлетия со дня блаженной кончины преподобного Сергия // Богословский вестник. - М., 1992. Декабрь. С. 460-463.

[26] Центральный государственный архив древних актов. Фонд 1204. 1896. Дело 150034; 1836. Дело № 5207. № 150034, л. 3.

[27] Прибавления к «Церковным ведомостям». 1892. № 38, 40, 44, 51. С. 1328, 1388, 1533, 1859.

[28] Журнал Московской Патриархии. 1993, № 2. С. 102.

[29] Русские монастыри. Изд. «Очарованный странник». - М., 1995. С. 254.

[30] Сообщения Загорского музея. - Загорск. Вып. 2. 1958. С. 107-108.

[31] Воронин Н. Троице-Сергиева Лавра. - М., 1968. С. 97.

[32] Горский А. В., прот. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры с приложением архим. Леонида (Кавелина). - М., 1890. С. 167.

[33] Горский А. В., прот. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры с приложением архим. Леонида (Кавелина). - М., 1890. С. 171.

[34] Никанор, архиеп. Слово // Странник. - СПб., 1883. Сентябрь. С. 80.

8 июня 2019

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра