Свет Радонежа

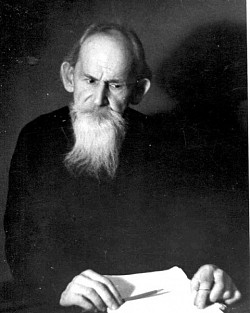

Б.Н. Шергин

Торжественно-величава, может быть и сурова, красота родимого Севера. Мне уж чудно теперь на самого себя: хватит ли, станет ли меня с нее. Уж я прилепился сердцем к здешней Владимиро-Суздальской и древнемосковской земле. Уж глубоко запал мне в душу свет Радонежа. Где сокровище всея Руси, тут и мое. Не тут у меня несено, да тут уронено.

***

Все рыжебородаго, златобородаго, солнце-власого дума-то хочет величать... Сергия, говорю, Радонежского. Он всяко люб. Позднейшие иконники худеньким старичком пишут с седенькой бородкой. На кушнаревских хромолитографиях, большими оне тиражами шли, Сергиё-то вконец больным, измождалым смотрит. На древних иконах, пущай оне измождали, а как дубы святые-те. А у новейших «богомазов» все как старички больничные. Конечно, у Нестерова хорош, духовен, хотя тоже сухонький старичок. А в картине Русскаго Музея в Петербурге «Сергий Радонежский» он и похож.

—Да ты разве видел его — «похож»?

И видал, и люди видали; свидетельства есть, каков бяше Преподобный образом телесным. Брада была большая, густая, златорусая. Власы главные густо же обрамляли высокое чело. При честных, святых и благоуханных костях Преподобного (кои свидетельствуют, что он был велик ростом) видел я и власы его, как бы пясть золота или златоцветного шелка.

На древних монетах малоазийских сохранился лик Зевса. Тип Фидиева олимпийского Зевса. Вот каков был, на кого похож, судя по древним иконам, Сергие Радонежский. Но не тщедушный старичок. И постническая изможденность Сергиева была величава.

Он ходил пешком по Руси. А дорога от Маковца до Боровицкого холма, до Кремля Московского, исхожена его стопами многократно. Как солнце ходил он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут все его помнить должно. Ангела Русского...

В 39-м, 40-м году, как жил я в Хотькове, все мне там дышало и говорило о нем, «первом игрушечнике»... И что узнавал, что я списывал. Много радости насписывал карандашиком...

***

… Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность черного цвета, силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек. Нежнейшие нюансы белых тонов. И потом «русский лес зимою»... радость накрывает мое стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапы, стрекочет мне: «Жив ли сказочник?»

Гляжу меж стволы: тихо, таинственно...

В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными сорочьими ножками строченной, по чудным узоринам, и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми, праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором елочки. Вдали черная кайма леса. Над всем восковое небо... Как это мысль мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится.

Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыжни-куда не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине.

Наберу этой радости полные закрома своего умa-разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья, от полноты этой не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая. По избытку сердца не можно ею не делиться.

Так вот она, старость-та, каковою может быть у человека. Высотою, для молодости неудобовосходимою, и глубиною, молодыми очами неудобозримою.

От этой радости художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло.

Помню: выпал первый снег... Убелил радонежскую землю, холмы Хотькова... С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в бело земля. Как широкое льняное полотно, стлалася долина Пажи, и Пажа, незамерзшая, вилась посередине серошелковой узором-лентой. А по сторонам серо-кубовой ленты-реки, точно вытканные пояски, в два ряда бежали черные стежки- тропочки... Какое веселие художнику! Где, как не здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе!

Мысль моя, веселясь, летела, привитала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края.

Михаил Дроздов хвалился расписной хотьковской посудой: цветастыми чашками, чайниками, блюдами. Фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здешнее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. Потом завелись заводы: Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке дунаевские куклы — фарфоровые головки для шитых кукол — славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в хотьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были хотьковские шитые «мяткие» игрушки, а также всякое художественное вышиванье, вещи и для светского обихода-украшательства, и для церковного. Мастерством шитой игрушки и высокой золотошелковой вышивкой именит был Хотьковский девичий монастырь. Здесь было исконное гнездо художества женского. Художницы — монахини и белицы, в большинстве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику.

Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям, первую деревянную игрушку сделал сам Преподобный Сергий. Он будто бы вырезал («этим самым ножом в ножнице на ремешке») из липы птичек, коньков и дарил «на благословенье» детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской, пошла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия — резные кресты, панагии — хранятся в Лавре.

Деревня Богородская посейчас сохранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще сергиевская игрушка — эта истинная радость и для ребенка, и для художника, — сергиевская игрушка была многолика и разнообразна по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыслом, «хлебом» здешнего края, овеянного, осененного светом Радонежа.

«Не сами, по родителям», — скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом «эти бедные селенья, эта скудная природа», из подслепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит деревенский игрушечник, видны тощие нивы, глиняные, ухабистые дороги, «серенькое русское небо», а на убогом дощаном столике, на полках и на печке — праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага — все сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-огненным, радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зеленых, брусничных, маковых, сахарных, седых, облакитных, бирюзистых, жарких тонов и цветов.

Когда я брел по талой тропинке и сел на пенышек, а надо мной трепетала осинка еще не опавшими листьями, и узорным рядком, темнея по белому склону, стояли молоденькие елочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой, неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чем-то излить свое веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собою. Я стал записывать... А дома вижу шадровитую столешницу, бесцветные филенки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю! Зашпаклевал, загрунтовал. А потом два дня расписывал. Выйду на крылечко, послушаю, как галки кричат над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой Буренка. Погляжу, как нарядна черно-талая дорожка по белому-то скату горы, как изящен сребро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих первый снег, покрывший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой отлевкашенной столешнице напишу Лавру розово-амарантовым колером и мумией намалюю башни, стены, высокую каманеллу (колокольню — прим. ред.)

Потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотою вохрою шапку собора Троицкого. А оконца и воротца черными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям черным же цветом подобающие литеры-пояснения вкратце. И по углам кину букеты роз. Столешница дня в два у печки сохнет. Тогда лаком покрою. Хлеб-соль есть на таком столе приятно.

В Страстную, в Светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод... Бывало, на Светлой неделе река еще не шевелилась, только ширятся, отражая небо, забереги. В низинах, на мхах еще снега. Город весь, как Венеция, глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега, холмы, на которых стоят церкви, обтаяли. Взлобья набережной обсохли, золотятся бурой прошлогодней травой-отавой. На взлобье холма древняя церковица, внизу еще белеет снег, но два-три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне... Здесь людно будет в навигацию. А пока вон на обсохшей деревянной лестнице, что спускается к реке, сидят две старухи, отдыхают, глядя вдаль, тихо поют...

Скажем, это было сорок лет назад. А теперь, скажем, на холмах Хотькова, Сергиева Городка, Сергиева Посада... в марте, когда еще «в полях белеет снег, а воды уж весной шумят», разве вербочки и ручьи, и проталинки, лазурь весеннего неба и белые березки не те же? ...

***

Март ненаглядный, раннее утро года... В марте и вечер беспечален... Безлюдно, будто я и не в городе. Ясное небо вечернее. Мокрые дороги, вода. Холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьется меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тропинка. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж: светло-желтые поля на холмах, елочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-облачное, тихое небо.

—Добро нам здесь быти — говорю я брату. — Построить бы избушку под елью...

А на Маковце всякий раз, как побываешь у него, еще много видится светлого чуда. Три белых собора — как три белые птицы у моря. Они только что сложили крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже созда ученик над гробом учителя», дивная «золотая легенда» Андрея Рублева... Здесь поет «птица Сирин, глаз ее в нощи зело силен. Кто поблизости ея будет, тот все в мире сам позабудет». Он, ученик Святой Троицы, вдохновлял и Андрея Рублева, в этой песне зодчества душа великого Сергия.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над вратами. Линии, краски, очертания фигур, здания — все нездешнее, над всем свет горнего мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века осьмнадцатого. Знаменитая кампанилья (колокольня — прим ред.), «чертоги» — это все вошло и в народное искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще... Неожиданно с дороги открывается взору эта сказка... Точно виденье, возникает перед тобой этот холм, этот явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь:

—Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится??

Невольно начнешь спешить, опережая других, начнешь торопиться для чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», ногами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве, там, на Севере, слыхал я древнерусские былины. Прозвучали, да и нет их... А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву... Лазурная музыка Древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России.

В народное искусство, даже в игрушку — «радость детей», вошли красоты чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то что видится — принимается сердцем.

***

В нашей русской природе есть некая великая простота. Эту простоту скудостью назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душевные очи художника в этой простоте видят неистощимое богатство. Серенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина — на первый взгляд она схожа с горошиной. Но вглядись в жемчужину, в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, «голубоглазый василек»? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное свое творение — икону «Святая Троица»?

Жемчужность и перламутр рублевских красок — вне русского «серенького» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана Грека!» Нет уж, извините! Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линий и очертаний, но и красок блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

Пуще соловьев, пуще певчих птичек люблю я сорок, ворон да галок; и грачей — вестников весны.

Сорока — птица из сказки. К избушке подлетит, на изгородь сядет, всего наговорит; да таково спешно да занятно. Любезную птичку-сорочку увидишь — и уже знаешь, что сказочное «некоторое царство» тут близко, что никуда оно не девалось.

Славная здесь земля. Здесь возродилась русская сказка...

Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в Багдад.

Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «своему». Все шире и шире открываются душевные его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает.

Ежели твое «упование» есть любовь к красоте Руси, то «эти бедные селенья, эта скудная природа» радостное «извещение» несут твоему сердцу...

Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение — «художник, поэт носит с собою свой мир».

Лично я, например, не ношу и не вижу с собою никакого особого мира. Мое упование в красоте Руси. И, живя в этих «бедных селеньях», посреди этой «скудной природы», я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту. Потому что талантливость твоя или моя «есть вещей обличение невидимых».

Он не видит здесь указки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, здесь что и было, да сплыло». Ему надобно «за сказкой» ехать в «Персию», в Шираз или в Багдад.

А у нас с тобою... Вот выпадет первый снег... Белая земля, «серенькое» небо, и — на черной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока.

Несыто мы хотим слушать сорокину сказку. О богатом мире русской красоты сорока-то возвещает...

***

Можно ли скопировать этот простой русский пейзаж так, чтобы и «невидевшие уверовали»? Живая кисть может. Но не копируя, а передавая разум этого «радонежского пейзажа».

...Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и XV веках. Мы живем в иные времена. Но это не значит, что иное время — «иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего, правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы. Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времен. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...»

Вот так помнишься на мал-то час, очнешься, от будней бесконечных упразднишься на мал час, хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом Божиим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую дает Христос любящим Его. Я в Церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю, как собака, что в мире сем обойден да не взыскан, не пожалован!..

***

Кости Сергиевы пресвятые я видеть сподобился и раку целовать.

Эти кости — основание твое, Русь Святая.

Всяк должен одеть в себе сии живоносные кости,

подобные свещам яраго воску,

подобныя корням всесвятаго некоего древа,

и есть корни твои живоносные, о Русский народ, о Земля Русская!

Источник: Свет Радонежа / Б.В. Шергин // Преподобный Сергий Радонежский : [сборник] / сост. Т.А. Соколова . – М., «Новатор», 1996.

17 июля 2017

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра