«Принцип» Евхаристии

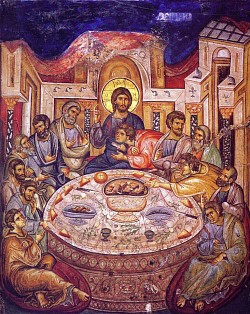

Главной святыней в жизни верующего человека является Святое Причастие. Господь говорит: Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем (Ин. 6:56). Таким образом уже при жизни происходит соединение верующего человека со Христом. Но бывает и так, что верующий приступает к Причастию недостойно, не подготовившись. О недостойном Причастии говорит апостол Павел: ...иже аще яст хлеб сей или пиет чашу Господню недостойне, повинен будет Телу и Крови Господни. Ядый бо и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не разсуждая Тела Господня (1 Кор. 11:27–29). Это отмечено и в молитве на Литургии перед Святым Причащением, которую читает священник, что Причастие может послужить освящению души и тела, а в случае недостойного приготовления будет в суд и в осуждение. Об этом мы должны помнить, приступая к святой Чаше. Христиане осознавали это еще в древности. «Сообразно раннехристианскому богословию, выраженному в Одах Соломона, Сын есть та Чаша, которая предложена миру, и если для принимающего Его Он становится чашей благословения, то для отвергающих Его Он – чаша проклятья и чаша гнева Божия» [1]. Этот принцип действует в Церкви везде, где мы соприкасаемся со святостью и благодатью.

Чаще всего в жизни мы приступаем к Таинству покаяния. «Христианство, Православие спасительно, но не всякий, говорящий Мне "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7:21). Исповедь, Таинство Покаяния подает прощение, но не всякий отходит от духовника очищенным» [2], так как для этого необходимо покаянное чувство, желание исправиться и измениться к лучшему.

Некоторые бывают рукополагаемы в священный сан, что обязывает к особому поведению и образу жизни. «Можно сказать, что духовенство обладает своего рода "двойной" святостью: по сану и по личному подвигоделанию. Если отсутствует последнее, то получается, как с евангельской ослицей, которая "думала", что это ей кланяются и стелют одежды, когда она везла Христа Спасителя в Иерусалим в неделю Ваий. В таком случае возникает дисгармония между саном и лицом, его носящим. Это то, что в молитвах ко Святому Причастию говорится: "Суд себе ям и пию". Если же человек достоин сана, то получается ситуация, подобная намоленной иконе [3]. Следовательно, чем выше сан, тем более нужны личные усилия для спасения себя и пасомых» [4].

Благочестивый человек стремится посетить святые места, поклониться святыням, что затем дает ему силу в несении креста на жизненном пути. Но бывают случаи, когда пребывание в святом месте превращается в экскурсию и знакомство с достопримечательностями, не содействуя нашему духовному спасению, так как пребывание в святом месте нас также обязывает к святости и благочестию.

Подвижник нашего времени, митрополит Алма-Атинский Иосиф (Чернов, † 1975) говорил, что можно жить на Красной площади и быть как в пустыне; а можно жить в пустыне и быть при этом как в миру: в атмосфере своих помыслов и страстей. Народная мудрость гласит: «Не всякий в миру погибнет и не всякий в монастыре спасется». Таким образом, не место спасает человека, а человек спасается в святом месте, прилагая для этого непрестанные личные усилия.

Пророк Давид говорит о спасительности общения со святыми мужами и пагубности пребывания с недостойными: С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши: И со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися (Пс. 17:26–27). Для Иуды общение со Христом Спасителем закончилось предательством и вечной гибелью, а другие Апостолы явились затем провозвестниками Царства Божия. Таким же образом, со Христом были распяты два разбойника, но один явился благоразумным разбойником, а другой – неблагоразумным. Благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благое; и злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое (Лк. 6:45) – говорится в Священном Писании.

Страдания очищают душу, и жития святых показывают спасительность страданий, через горнило которых прошло неисчислимое множество святых жен и мужей. Одновременно святые угодники показывают нам пример достойного несения страданий. Из ранней истории Церкви известен подвиг 40 мучеников Севастийских, пострадавших в начале IV века. Для тридцати девяти воинов страдания явились спасительными, а сороковой отпал от них по своему малодушию. Но Божиим Промыслом приставленный к ним страж восполнил лик страдальцев, присоединившись к ним. В каноне читаем об этом: «Ужасеся, зря венцы, страж четыредесяти, и, отринув любожизненное, вперився рачением явленныя Твоея славы, и с мученики пояше: благословен еси, Боже отец наших» [5].

Можно привести пример из русской истории-агиологии, свидетельствующий, как от одного корня произрастают разные плоды. Старший брат Святополк, погубивший своих младших братьев, вошел в историю с именем «окаянный», а святые Борис и Глеб, явившие подвиг непротивления, стали страстотерпцами. Все они были детьми одного отца – Крестителя Земли Русской, князя Владимира.

Творя милостыню, мы приносим материальную пользу другим и духовную – себе [6]. Вспомним Евангельский пример. В сокровищницу положили все, но Господь милостивно воспринял только дар убогой вдовицы, в отличие от тех, кто давал от своего избытка (Мк. 12:42). Таким образом, деньги, как земное творение, т.е. дело рук человеческих, имеют численное значение только для людей. «Один напоит водой нищего – и спасется. Другой храм построит, но погибнет» [7]. Поэтому справедливо выражение Псалмопевца: Жертва Богу дух сокрушен (Пс. 50:19).

В падшем человеческом естестве взаимно уживаются несовместимые чувства. Еще ярче это проявляется в поведении толпы. Первоначально Христу пели Осанна в вышних (Мф. 21:9), а затем кричали Пилату: Распни, распни Его (Лк. 23:21). Подобное мы знаем и из жизни апостола Павла. Будучи с учениками в ликаонском городе Листре, он исцелил хромого человека. В связи с этим народ возвысил голос о Павле и хотел принести апостолам жертву как богам (Деян. 14:13), но потом его наустили и апостол Павел был побит камнями (Деян. 14:19).

Вся жизнь человеческая – это экзамен на вечность и будущая загробная жизнь есть результат нашей временной. В жизни необходима личная ответственность пред Богом, следование Евангельским заповедям, борьба со страстями и духовное возрастание. Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть (Мф. 5:48). Господи, укрепи нашу веру и помоги нашему неверию (Мк. 9:24), чтобы нам миновать участь жен юродивых, но да вкупе с мудрыми женами явиться в сретение Жениху (Мф. 25:1–2). Дай Бог, чтобы и милости, и испытания, встречаемые на жизненном пути, содействовали нам освящению души и тела, чтобы мы, подобно светильнику духа, святителю Иоанну Златоусту, одинаково воспринимали и радость и лишения со словами «Слава Богу за все».

Источник: Макарий (Веретенников), архим Честнии друзи Божии. М., 2011. – С. 361-364.

Примечания

[1] Василик В.В. Происх-е канона (богословие, история, поэтика). СПб., 2006. – С. 64-65.

[2] Макарий (Веретенников), архим. Мысли о вере, традициях, обычаях, особенностях // Вышенский паломник: правосл. журн. Ряз., 1998. № 2 (7). – С. 97.

[3] Что такое намоленная икона? Икону можно сравнить с человеком. При рождении христианин принимает Таинство Крещения. Но одни после крещения забывают дорогу в храм, а другие становятся действительно церковными людьми, исполняя заповедь Христову: Будите совершены, якоже Отец ваш Небесный совершен есть (Мф. 5:48). И Господь дает таким людям благодать. Так и икона. Если ей из поколения в поколение в семье возносятся молитвы, перед ней изливают скорби, то и Господь подает через нее Свою богатую милость. Икона – это окно в иной, небесный мир. Так вот намоленная икона – это окно, омытое благоговейными слезами и горячими молитвами, через которое ярко светит благодать Божия. – Макарий (Веретенников), архим. Мысли о вере, традициях, обычаях, особенностях... С. 96-97.

[4] Там же. С. 96.

[5] 1-й тропарь 7-й песни канона на утрени // Минея Март. М., 1984. Ч. 1. – С. 221.

[6] Таким образом апостол Фома строил в Небесных обителях хоромы для правителя в Индии, доверившего ему финансовые средства. – Жизнь и труды свв. славных и всехвальных 12-ти апост-в Господних, 70-ти меньших апост-в и прочих равноапп. благовест-в Христовых. М., 2005. – С. 112-115.

[7] Проект Россия. М., 2006. – С. 91.

19 июня 2020

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра