Некрополь Троице-Сергиевой Лавры. Взгляд сквозь века

Монастырское кладбище – одно из древнейших в Московской земле, ведет свое начало с конца XIV в. Самое первое захоронение – гробница основателя обители прп. Сергия Радонежского. В XV в. погребены прп. Никон, а также прпп. Симеон и Андрей, сыновья Серпуховского князя Владимира Андреевича (Храброго, 1425).

В XV-XVII вв. на монастырском кладбище были захоронены представители царских семейств: Мария Владимировна Старицкая (в иночестве Марфа), дочь Владимира Андреевича Старицкого – ливонская королевна (вдова датского принца Магнуса), цари Борис и Федор, а также Мария и Ксения Годуновы (1605, 1622), а также представители известных княжеских и боярских семейств: Оболенские (Кашины), Одоевские, Трубецкие, Голицыны, Суздальские, Шуйские, Воротынские, Глинские, Суцкие, Шемячич, Заболоцкие, Хворостинины, Кубенские, Телятевские, Ростовские, Велико-Гагины, Пронские, боярские: Плещеевы, Воронцовы, Нагие, Волынские, Путятины, Кутузовы, Злобины, Сукины, Воейковы, Головкины, Бибиковы, Новосильцев, Яновы, Сабуровы, Уваров, Нащокин, Юхновы, руководители первого ополчения 1611 г.: Прокопий Ляпунов (1611) и князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (1625), составитель Соборного Уложения 1649 г., князь Никита Иванович Одоевский, участник Азовских походов Петра Первого; первый генералиссимус Алексей Семенович Шеин (1700), представители монашеской братии Лавры, архимандриты и настоятели Троицкой Лавры, московские митрополиты и патриархи. Среди них: богослов и философ прп. Максим Грек (1556), московские митрополиты: Феодосий Бывальцов (1475), Иосаф Скрипицын (1555), архиепископы: Новгородский Серапион (1516), а также Сергий (1484-1495) и Никандр, архимандриты Троице-Сергиевой Лавры: Дионисий (1610), Феодосий (1674), Евфимий (1700), Адриан Новгородец (1656), келарь и иконописец Евстафий Головкин, писатель иером. Арсений (Суханов).

Крышка саркофага Ивана Тарасьевича Грамотина,

главы Посольского приказа. 1635 г.

В XIX в. в монастыре были похоронены московские митрополиты свт. Филарет (Дроздов, 1867), свт. Иннокентий (Вениаминов, 1879), русский писатель А. С. Аксаков. В XX в. – митр. Московский Николай (Ярушевич), Патриархи Алексий I и Пимен, наместник Троице-Сергиевой Лавры архим. Иероним (Зиновьев).

Археологическое изучение Лавры и ее некрополя ведется более 60 лет. Оно было начато в 1939 г. сотрудником Загорского музея И. Г. Ереминым, учеником А. В. Арциховского, которым был заложен раскоп между Троицким собором и Духовской церковью, где было обнаружено погребение, приписанное казненному князю Борису Горбатому. В июне 1940 г. во время реставрационных работ в Духовской церкви И. В. Трофимовым были обнаружены надгробия жены кн. Василия Михайловича Глинского (20 января 1562 г.) и кн. Александра Оболенского (ноября 1607 г.). В 1953-1957 гг. исследования некрополя Троицкого монастыря вела зав. историко-художественным отделом Сергиево-Посадского музея-заповедника Т. В. Николаева. В 1977-1978 гг. работы в Лавре вели А. А. Молчанов и В. А. Павлов, с 1985 г. – зав. археологическим отделом СПМЗ В. И. Вишневский. В связи с началом работ по вертикальной планировке монастыря и его геологическому изучению в 1999-2002 гг. Сергиево-Посадским музеем были проведены исследования шурфами, которые дали ценный материал по стратиграфии монастыря и открыли десятки надгробий монастырского некрополя возле Успенского собора, Духовской церкви, между Никоновской церковью, Трапезной и Митрополичьими покоями.

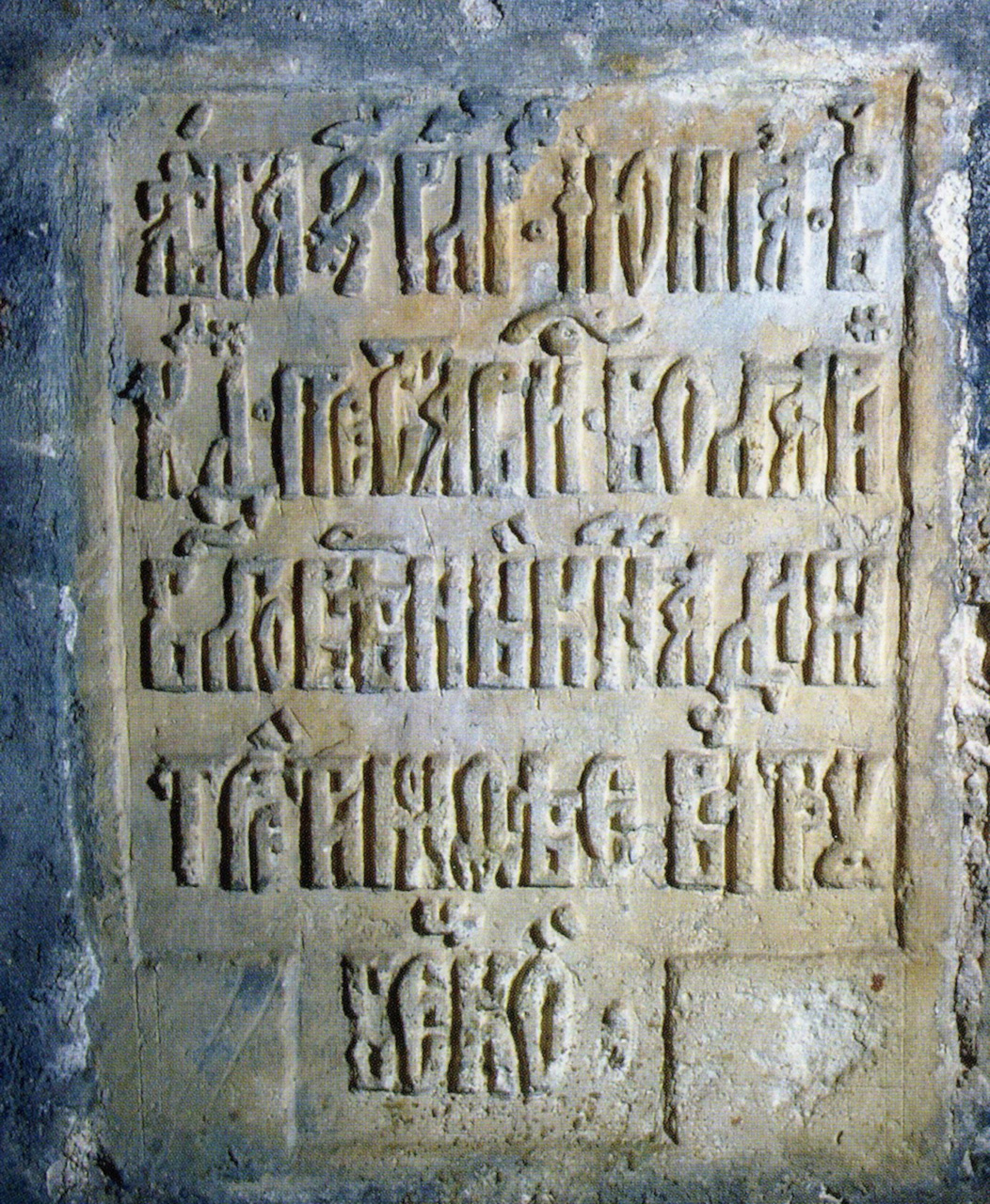

Надгробие дьяка Василия Беды - древнейшая плита

с датированной надписью в Московской земле. 1480 г.

В 2001 г. при земляных работах у алтаря Никоновской церкви было обнаружено самое достоверно древнее надгробие на территории Москвы и Московской земли 1480 г. дьяка Василия Беды. Надпись уставом в 7 строк резана вглубь:

Находка надгробия с датой 1480 г. (6988 г. от сотворения мира), существенно удревняющего традицию надписывать плиты и отвергающего связь появления надгробных надписей с ожиданием даты – 7000 г., когда вся православная Россия ожидала конца света, является важным научным открытием.

Как сообщает Ермолинская летопись, весть великому князю Василию Темному о смерти от яда его врага князя Дмитрия Юрьевича Шемяки в 1453 году принес подьячий Василий Беда, сразу же получивший за это дьяческое звание, «при этом прорекоша ему людие мнози, яко ненадолго будет времени его, и по мале сбылося ему». ПРСЛ Т. 23, С. 155). Если принять во внимание надпись на плите, Беда прожил еще 27 лет, что не так уж мало.

Белокаменное надгробие Орины Очиной-Плещеевой

с надписью о «занятом месте». XVI в.

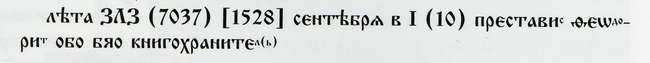

Сегодня в коллекции надгробий Троице-Сергиева монастыря, включающей в себя около 300 плит (целых и фрагментов), обращают на себя внимание девять надгробий XVI-XVII вв. с особым типом надписей – о «занятом месте», которые наносились в нижней части плиты.

Практика установки надгробия на месте будущей могилы самим владельцем подтверждается сведениями, приведенными А. В. Горским из духовной князя Федора Ивановича Хворостинина 1602 г., где, между прочим сказано: «положить мое грешное тело у Живоначальныя Троицы в Сергиевом монастыре, возле отца моего князя Ивана Михайловича, во иноцех Иосифа, а на месте и цка положена, а на ней написано «место князя Федора Ивановича Хворостинина».

Надгробная плита иконописца-монаха

Троице-Сергиева монастыря Евстафия Головкина (1603), найденная в ноябре 2011 г.

Заметим, что «бронирование» мест проводилось на самом почетном участке монастырского кладбища, вблизи главной святыни – Троицкого собора. На четырех плитах (князя Ростовского, Орины Плещеевой, Ирины Басмановой и Михаила) надписи в изголовье отсутствуют. Вряд ли владельца плиты не похоронили здесь вовсе. Скорее всего, владельца похоронили, но обошлись без обязательной надписи в изголовье. В коллекции монастырского некрополя есть, например, надгробие Саввы Боташева-Безбородого, на котором погребальная надпись была сделана, видимо, загодя, так как в ней была пропущена дата смерти. Впоследствии дату так и не вписали. (Николаева Т. В., 1966. – С. 244-245).

Белокаменное надгробие Никиты Ивановича Одоевского,

автора Соборного уложения 1649 года. 1689 г.

Последовательность нанесения надписей (сначала нижняя, затем верхняя) подтверждает надпись на плите Якова Васильевича Волынского: внизу – место занято на Якова Васильевича Волынского, вверху, в основной надписи – покойный назван уже иноком Иасафом Васильевичем Волынским.

Особый интерес представляет плита Ксении Головкиной. Нижняя надпись сообщает о том, что «забронировано» место было на келаря монастыря Евстафия Головкина. Очевидно, что еще при жизни Евстафия (умер он в 1603 г.) «занятое место», по каким-то причинам, вместе с плитой пришлось уступить родственнице. (Вишневский В. И., 2006. – С. 280-285).

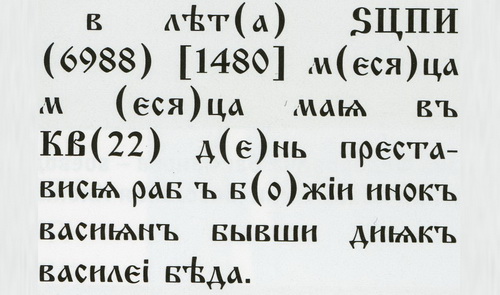

В коллекции некрополя монастыря имеются также плиты XVI-XVII вв., где надписи вообще отсутствуют. На наш взгляд, можно предполагать, что это тоже «предварительные» надгробия, занимавшие места на кладбище, но владельцы купленных участков не смогли или не посчитали нужным сделать соответствующие надписи на памятниках, а при погребении по каким-то обстоятельствам, погребальные надписи так вообще и не появились. Надгробные надписи сообщают нам интересные сведения о жизни монастырской братии. Так, они сообщают сведения о занятиях (должностях) старцев – найдены надгробия: Савостьяна-квасника (1605) (инв. 900 арх.), казначея-схимника Калинника (1664), книгохранителя Феодорита (1528) (инв. 2201 арх.). Сохранившаяся надпись вязью в 3 строки гласит:

Уникальной для коллекции надгробий Троице-Сергиева монастыря является формулировка «бо бя книгохранитель» («который был книгохранителем»). Иногда надписи сообщают о происхождении монахов: Антипа Дмитровец (кон. XV – нач. XVI вв.) (394 арх.), иерод. Мисаило Коломнятин (1533), старец Ферапонт Вязметин (1646) (422 арх.) (Вишневский В. И., 2006. – С. 130-174).

С 2003 г. исследования продолжаются Подмосковной экспедицией ИА РАН (А. С. Энговатова, А. Л. Высоцкий), причем большими раскопами были исследованы некрополи Смоленской церкви, к северу от Трапезной, а также древние кладбища, перекрытые зданиями Трапезной и Успенского собора. Было проведено комплексное исследование некрополя, в том числе и погребального обряда, в результате чего были зафиксированы погребения с «каменными подушками», собрана коллекция керамических ритуальных сосудов XVI-XVII вв. (так называемых «слезниц») и пополнена коллекция средневековых белокаменных надгробий.

Расчистка средневековых надгробий. Троице-Сергиева Лавра. Работы 2001 г.

Так, к северо-востоку от Трапезной, было вскрыто несколько погребений иноков XVII в., причем в погребении №3 лежал монах в деревянном гробу, а голова лежала на красноглиняном рельефном печном изразце середины 60-х гг. XVII в. с изображением единорога, причем на изразце была сделана специальная выемка под голову. По всей видимости, изразец заменял кирпичи, которые были найдены в двух соседних погребениях под головами покойных.

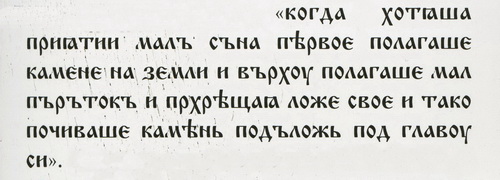

Погребальный христианский ритуал положения в изголовье каменной подушки (кирпича или камня) фиксируется в русских монастырях в Новгороде, Пскове, Старой Рязани, Москве, Гродно и Смоленске с XII-XIV вв. Единично погребения с плоскими камнями в изголовье известны в XVI – начале XVII вв. в Москве и Суздале. Этот обычай подчеркивал аскетизм и праведность погребенного. Агиографическая литература рисует каменную подушку как одно из орудий смирения плоти. В житии Нифонта, епископа Констанцы, сказывается:

А. В. Энговатова, О. В. Зеленцова

Источник: Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. – СП: Ремарко, 2009.

23 марта 2021

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра