Фотография А. Джуса «Крестный ход на Пасху. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Успенский собор» стала одним из победителей Всероссийского проекта «Best of Russia-2016»

Фотография Александра Джуса «Крестный ход на Пасху. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Успенский собор», сделанная 1 мая 2016 года, стала одним из победителей Всероссийского ежегодного открытого проекта «Best of Russia-2016».

Источник фото:

«Лучшие фотографии России» – «Best of Russia» – беспрецедентный по масштабу , охватывающий все регионы страны, организованный в 2008 году Центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ.

Цель проекта – достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.

В данном проекте может принять участие каждый увлекающийся фотографией человек вне зависимости от того, где он проживает, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие – фотографии должны быть сняты в России.

Все фотографии-победители, а в этом году их 292, публикуются в альбоме и принимают участие в выставке «Best of Russia» в Центре современного искусства «Винзавод». Партнеры проекта «Best of Russia» присуждают собственные призы фотографиям. Каждый год после окончания своей работы в Москве данная выставка экспонируется на крупнейших выставочных площадках России и за рубежом.

По материалам сайта Thebestofrussia.ru

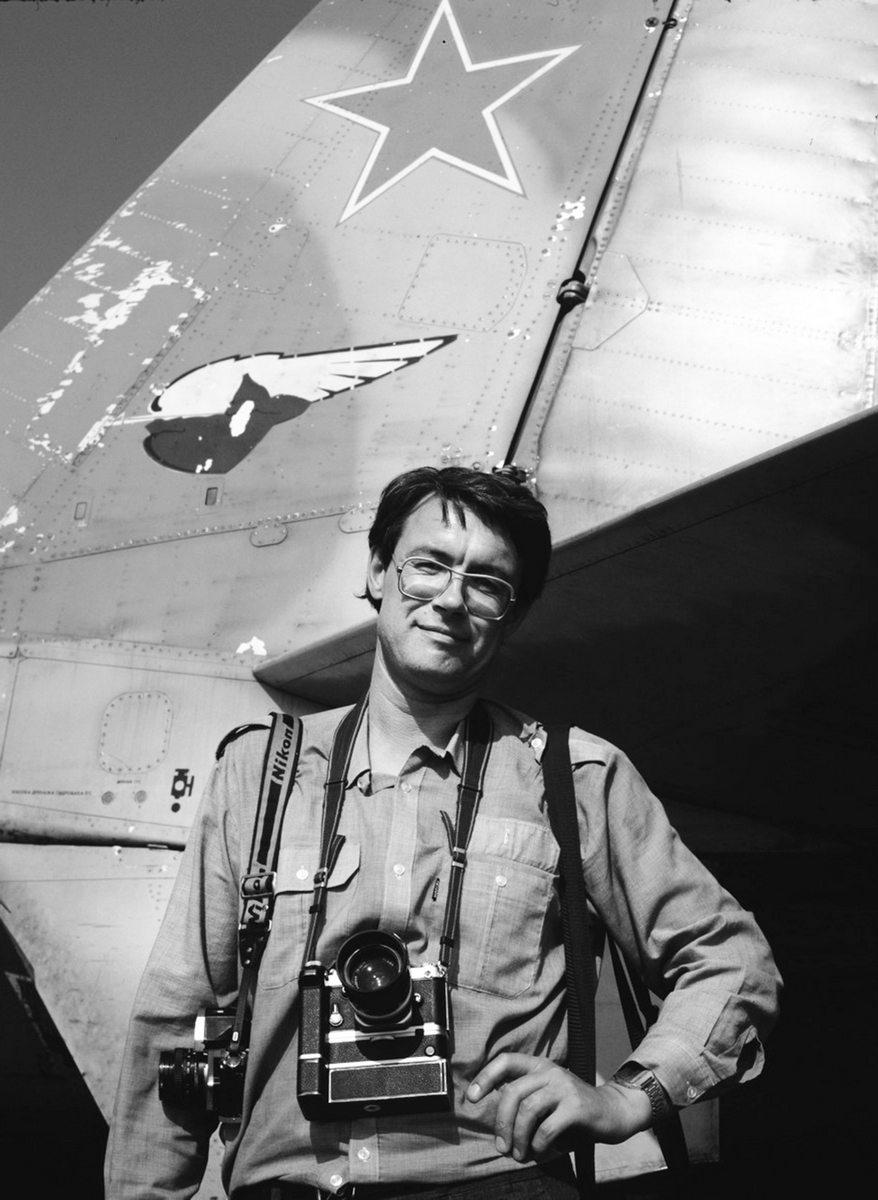

Александр Джус. 1953 г.р.

Автор победившей фотографии Александр Михайлович Джус родился в Хабаровске в 1953 г. в семье военнослужащего. О происхождении фамилии Джус известно из книги знаменитого фотомастера Л.Н. Шерстенникова: когда-то на Украине было целое село Джусов. В голодные двадцатые годы почти все село двинулось на восток, в Казахстан, а кто-то добрался и до Забайкалья.

Семья военного как фургон на колесах: Чита – Хабаровск – Курган – везде дом, везде временный, до следующего зова трубы...

На десятилетие папа подарил сыну фотоаппарат. Это была «Смена-2». Аппарат и сам процесс сотворения снимков настолько пришлись по душе Александру, что начало своей карьеры он и пометил этой датой.

У Саши было намерение поддержать мечту отца о военной карьере сына. В старших классах у подростка обнаружилась небольшая близорукость. Далее последовали призыв в армию, срочная служба связистом, как и у отца. Связист Джус-младший попал служить в ракетные войска.

Творческая биография Александра началась с военной журналистики. Демобилизовавшись, парень отправился в читинскую фотостудию. Затем Джусу предложили занять место фотокорреспондента газеты «На боевом посту» Забайкальского военного округа. Округ на восток простирался от Иркутска до Благовещенска, а с севера на юг от Ледовитого океана до южных границ Монголии. Снимки Джуса стали появляться в «Красной звезде», журнале «Советский воин», «Правде», Фотохронике ТАСС.

Потом Александр работал в журнале «Авиация и космонавтика» и в газете «Красная Звезда», долгое время был фотокорреспондентом журнала «Огонек».

Чтобы взяли репортера в воздух, ему потребовалось изучить первоначальные навыки управления самолетом и попрактиковаться на тренажерах. Нужно было уметь и собой «распорядиться» при случае, если потребуется, например, срочно катапультироваться. Кроме этого, нужно было совершить два зачетных прыжка с парашютом.

Александр ДЖУС. СУ-27 на вираже. Летно-испытательный институт. 1990 г.

«Иногда я крепил камеру перед пилотом, там, где прицел. А снимал не глядя, дистанционно управляя ей со своего места. Вспоминаю увиденные когда-то по телевизору кадры. Снял их, видимо, видеорегистратор, установленный перед летчиком.

А как снять простейший кадр – самолет, летящий на тебя в лоб? Ну, наверное, с хвоста впереди летящего? Но на том хвосте совсем не предусмотрено для фотографа места. Тогда нужно выполнить маневр: обогнать, подняться, повернуться, словом, изловчиться», – вспоминает Александр.

Джус стал воздушным фотографом «в законе».

В Петербурге фотограф прожил, примерно, год. Тогда ему пришла мысль сделать небольшую карманную книжечку «Храмы Санкт-Петербурга». Было их тогда немного – 18–20. Митрополитом служил Алексий II. Его Высокопреосвященство благословил съемку. Александр отснял все: и иконы, и святыни, и даже храмы с воздуха. Разрешение на съемку города от Генштаба у него было. А полеты он «покупал»: рядом с городом был вертолетный аэродром. Начинались 90-е годы со всей их неразберихой. Каждый, чтоб выжить, должен был искать заработка сам. Он договаривался с вертолетчиками на час, иногда на полчаса съемки, оплачивал полет из своих денег и летел...

Александр Джус. Октябрьское утро. Плес на Волге

Александр проникся уважением к митрополиту, а затем и Патриарху Алексию II, долгое время снимал Святейшего. «Благодаря этому человеку я пришел к вере…», – признается фотограф.

«Будучи нерелигиозным, не мне бы рассуждать о том, как и почему человек приходит за помощью к Богу. А почему бы и нет? Ведь, слышал, этот путь никому не заказан. Одни, по моим догадкам, приходят к Богу, чтобы облегчить свою земную ношу. Когда деваться некуда, куда ж еще и идти? Другие, чтоб постичь сущность бытия, а более того своего духовного стержня. Третьи – охватить всю глубину мироздания. Не разумом охватить, но душой… И каждый по своему прав, идя той тропою, которую избрал. И троп этих бесчисленное множество…», – размышляет Александр.

Джус, отсняв в военной авиации то, что ему было интересно, пришел к выводу: если чего-то очень захочешь – добиться можно. Тогда ему захотелось увидеть Москву с птичьего полета.

Александр и Вера ДЖУС. Варварка, 1991 г.

«Москва интересна сверху в пределах бульварного кольца», – отмечал Джус. Там, где в 90-е годы был вновь построен Храм Христа Спасителя, несколько десятилетий была «дыра» – открытый бассейн «Москва». Джус долго летал над столицей. Успел запечатлеть и бассейн и воссозданный храм. В результате был издан оригинальный макет в 500 экземпляров с «раскладушками»: разворачивающиеся сгибы увеличивали площадь разворота, достигая большего эффекта от панорам (и горизонтальных, и вертикальных).

Джус мечтал об альбоме об авиации. К юбилею летчика «Планета» готовила альбом «Валерий Чкалов». Александр предложил сделать главку о современных летчиках – продолжателях его дела. И занялся съемкой пилотажных групп. Это те виртуозы летного дела, кто всем строем выполняет сложные фигуры и перестроения.

Еще во время своей работы в окружной газете Джус «открыл» Монголию. Там находился значительный контингент советских войск: время конфронтации с Китаем еще не закончилось. И этот мир стал увлекать романтичного фантазера. Джус сразу же погрузился в книжки, «раскапывая» и Монголию, и Азию. За Монголию он получил приз на одной из международных выставок. А Азия буквально сшибла его с ног, когда он попал в Самарканд и увидел шедевры средневековой архитектуры…

Но снимать ему предстояло альбом об Арале, его трагедии. К сожалению, этот альбом не вышел. Но свое наверстал Джус в Туркменистане. Он уже работал в «Огоньке», печатался обильно: из номера в номер шли его материалы и о «звездах», и о всем-всем-всем, включая петушиные бои. Его послали снимать номер, посвященный Туркменистану. Альбомы «Страна Туркменбаши», «Ашхабад» и «Туркменистан. 10 лет независимости» вполне оправдали затраченные на них энергию и время. А Джус, наконец, вдохнул в себя Азию полной грудью.

Александр и его жена Вера, с которой фотографа связывают более 40 лет супружеской жизни, объездили много стран, путешествовали по Китаю, Таиланду, Черногории… И возвращались не без фотографических трофеев. Но главной темой оставалась Россия – ее просторы с «птичьего полета», ее деревушки и храмы, тонущие в туманах и прихорашивающиеся снегами... Утро, солнце едва подпаливает горизонт, зябко, но здорово!.. желтые листья на водной поверхности, деревенские улицы...

Александр Джус, персональная фотовыставка

В 1998–1999 годах Александр Джус признан Академией свободной прессы лучшим фотографом страны. Он является автором четырех фотоальбомов, один из которых – «Крылья» – был издан в Англии на шести языках. У фотографа Александра Джуса было несколько персональных выставок, многие его работы хранятся в частных коллекциях.

Сейчас Александр работает в качестве фотографа на съемках художественных фильмов с известными кинорежиссерами и является мастером аэрофотосъемки.

Поздравляем Александра Михайловича с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Подробнее об Александре Джусе расскажет . – М., Музей органической культуры, 2014.

Пресс-служба Троице-Сергиевой Лавры

Фото из открытых источников

20 декабря 2016

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

17 февраля 1938 года — особенный день в истории Троице-Сергиевой Лавры и Радонежской земли. В этот день были расстреляны несколько человек из числа лаврской братии, а также духовенства, монахинь и мирян Сергиево-Посадского благочиния.

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

22 марта (2 апреля н. ст.) 1782 года императрица Екатерина II подписала указ, одним из пунктов которого повелевалось учредить из сел и слобод близ Троице-Сергиевой Лавры лежащих, «посад под имянем Сергиевской и в нем ратушу...».

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

23 марта 1861 года митрополит Московский и священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры Филарет (Дроздов) благословил учреждение на восточной окраине Посада «киновии усопшей братии Лавры» или, другими словами, братского кладбища Троицкой обители...

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

20 марта 1909 г. крестьянка Тверской губернии Ирина Васильевна Фомичева, 25 лет, получила исцеление ног у мощей преподобного Сергия.

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

В праздник Покрова Божией Матери в 1812 году по благословению митр. Платона (Левшина) наместник Троице-Сергиевой лавры совершил крестный ход вокруг Сергиева Посада для избавления города и обители от французов.

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра