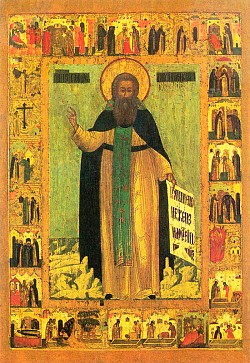

Троицкий патерик. Преподобный Стефан Махрищский, собеседник преподобного Сергия Радонежского

Преподобный Стефан был современником и ближайшим собеседником преподобного Сергия Радонежского. Родился и воспитался он в Киеве, принял иночество в Печерской обители, где проводил жизнь в строгом воздержании, непрестанной молитве и полном послушании у старцев. Вследствие усиления гонений на православных со стороны католиков, ища безмолвия, преподобный Стефан ушел из Киево-Печерской Лавры и отправился на север, в православную Москву.

Святой Стефан прибыл в столицу Русского государства в княжение великого князя Иоанна II (1353–1359), сына Калиты и отца св. блгв. кн. Димитрия Донского (память 1 июня), который предложил подвижнику избрать для жительства любой монастырь в Москве. Но святой Стефан решил поселиться в пустыне и отправился на северо-восток, где избрал себе место в лесном урочище Махрище, в 35-ти верстах от обители преподобного Сергия. Водрузив деревянный крест, подвижник срубил себе келию, выкорчевал вокруг лес для возделывания земли и стал жить там, подвизаясь в посте, молитве и трудах. Когда о святом отшельнике стало известно в окрестностях, к нему начали приходить ревнители благочестия. Сначала преподобный Стефан, стремясь к безмолвию, не разрешал им поселиться около него, но затем уступил их просьбам. Не позднее 1358 года по благословению святителя Алексия, митрополита Московского († 1378; память 12/25 февраля), преподобный Стефан основал монастырь. Братия построили храм во имя Живоначальной Троицы, трапезную и келии, которые обнесли оградой. Святитель Алексий рукоположил преподобного Стефана во иеромонаха и поставил игуменом новой обители.

Устроенная преподобным Стефаном обитель чрезвычайно распространилась, руководимая им по уставу общежития. Неленостно кроткими и тихими наставлениями поучал братию преподобный о путях спасения, о благочинии церковном и обязанностях инока. Еще более, чем словом, поучал игумен примером, ничем не отличаясь от братии в одежде и пище, облеченный в рубище, как бы один из последних, первенствуя только на молитве, ибо всех предупреждал в храме Божием и никому не уступал в трудах.

Не только иноки, но и миряне стекались к нему из окрестностей для духовного совета, посещал для назидательной беседы и преподобный Сергий Радонежский, Лавра которого уже возникала по соседству, в сорока верстах от Махрищи. Но однажды пришел к преподобному Стефану великий сподвижник Сергий, утаив от него вину своего прихода – огорчение от братии, вынудившее его удалиться на время от своей обители. Узнав о пришествии преподобного Сергия, преподобный Стефан велел ударить в било церковное и встретил его со своей братией, ибо единодушны были оба труженика; единую волю творили они Господа своего и дружно возделывали духовную бразду, посевая в ней семя словесное. Встретившись, поклонились они взаимно до земли, прося друг у друга молитв и благословения, вместе вошли они в церковь для краткой молитвы. Несколько дней пробыл преподобный Сергий в Махрищской обители, обходя с ним пустыню и веселясь духовно о ее процветании. Наконец, открыл преподобный Сергий ему желание своего сердца: «Желал бы я, отче, с помощью Божией обрести себе место уединенное, где бы безмолвствовать. Прошу твою любовь даровать мне одного из учеников твоих, знающих пустынные места». Преподобный Стефан с любовью исполнил просьбу аввы Сергия и, отпустив с ним добродетельного ученика своего Симона, проводил его до источника, за три версты от обители. Позднее на месте расставания святых старцев, над источником, была поставлена часовня. Симон, обошедши с преподобным Сергием многие места пустынные, указал ему высокое прекрасное место на реке Киржачи. Оно полюбилось отшельнику Радонежскому, и там основал преподобный новую обитель во имя Благовещения Богоматери, где временно водворился, доколе братия первоначальной Лавры его не почувствовали горького лишения и разлуки с таким пастырем и не умолили его возвратиться, уже чрез посредство святителя Московского Алексия.

Вскоре и самого Стефана постигло такое же искушение от братии, и он последовал смиренному примеру собеседника своего, преподобного Сергия. Оставив вместо себя священноинока Илию, он тайно оставил монастырь вместе с любимым учеником своим Григорием. В 60-ти верстах от Вологды, в древнем Авнежском княжестве, он основал Троицкую Авнежскую пустынь. Со временем слава об Авнежских иноках дошла до Москвы. Благоверный великий князь Димитрий Иоаннович Донской, узнав о месте пребывания преподобного Стефана, вызвал его к себе, а в монастырь сделал богатый вклад богослужебными книгами и другими пожертвованиями. Преподобный Стефан, поручив паству свою преподобному Григорию, а келарную службу – преподобному Кассиану, пошел в царствующий град.

По дороге в Москву преподобный Стефан посетил Махрищскую обитель, где с радостью был встречен братией, умолявшей его не оставлять их более и возвратиться к ним из столицы.

Милостиво принял его там святитель Алексий, глубоко уважавший его добродетель, и любитель благолепия церковного великий князь, который снабдил Махрищскую обитель многими землями и льготами и велел преподобному Стефану опять в ней водвориться.

Вернувшись в Махрищскую обитель, преподобный Стефан ввел в ней общежительный устав и в течение многих лет мирно и мудро управлял братией. По временам он приходил для беседы к великому чудотворцу Сергию.

Достигнув глубокой старости, преподобный Стефан передал игуменство старцу Илии и принял великую схиму. В скором времени, чувствуя приближение своей кончины, он созвал духовное стадо и в последний раз поучил братию подвигам духовным, страху Божию и непрестанной памяти смертной, любви нелицемерной, воздержанию и конечному отречению от мира. И причастившись Святых Христовых Таин, предал преподобный Стефан чистую свою душу Богу июля в 14-й день 1406 года. Благоухание святой его жизни повеяло от святых его мощей, свидетельствуя о благоприятном предстательстве его пред лицем Божиим. Со слезами братия погребли его в созданной им обители Живоначальной Троицы.

По молитвам преподобного происходили разные чудеса. Игумен Варлаам стал первым собирателем сведений о жизни преподобного Стефана. Он разыскал записки о святом у своего прадеда Серапиона, лично знавшего преподобного Стефана, и записал известные ему чудеса, происходившие у святых мощей. На основе этих записей игумен Данилова монастыря Иоасаф (впоследствии епископ Вологодский) по благословению митрополита Московского Макария († 1563; память 12 января) составил житие и службу преподобному Стефану. Служба святому была составлена также Симеоном Полоцким.

27 июля 2020

Интересные факты

«Дело бывших монахов Троице-Сергиевой Лавры»

Подписание Екатериной II указа об учреждении Сергиевского посада

Учреждение братского кладбища Троицкой обители

Исцеление крестьянки И. В. Фомичевой у мощей преподобного Сергия

Крестный ход вокруг Сергиева Посада

Разработка сайта - компания Омнивеб

© 2000-2026 Свято-Троицкая Сергиева Лавра